-

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (2)

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (2) Coperchio in porcellana, decorata a trasferimento policromo. Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, a cavallo e nelle rispettive uniformi, si stringono le destre, sul lato destro un dragone regio appiedato reggente una bandiera tricolore e volontari garibaldini in camicia rossa osservano la scena. In alto, al centro: VICTOR EMMANUEL & GARIBALDI.

L'azienda di produzione di terracotta domestica F. & R. Pratt e Co. di Fenton, Stoke-on-Trent fu fondata agli inizi del XIX secolo dai fratelli Felix Edward e Richard Pratt. Durante l'era vittoriana, F & R Pratt avviarono una produzione di coperchi e contenitori, decorati a trasferimento policromo, che vennero utilizzati per prodotti alimentari, cosmetici ed articoli da toeletta. Dal 1840 ai fratelli Pratt si unì Jesse Austin, abile acquerellista e incisore che, nell'arco di quasi 40 anni, produsse per l’azienda oltre 550 stampe in policromia utilizzate come decoro degli ormai noti e ricercatissimi coperchi. I soggetti di Austin includevano, personaggi famosi, vedute di città e rappresentazioni di genere della vita e dei tempi dell'Inghilterra vittoriana. In occasione del viaggio a Londra di Giuseppe Garibaldi, effettuato nell’aprile 1864, vennero prodotti due coperchi celebrativi di due momenti particolarmente importanti nella storia del generale: la sua partecipazione agli eventi della Repubblica romana nel 1849 e l’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II del 1860.

-

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (1)

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (1) Coperchio in porcellana, decorata a trasferimento policromo, inserito in una cornice di legno ebanizzato. Giuseppe Garibaldi vi è raffigurato, in posizione centrale, nella classica uniforme in camicia rossa e pantaloni turchini con spada sul fianco sinistro. Sorregge un grande tricolore con la mano sinistra mentre indica con la destra una città sullo sfondo identificabile come Roma dal profilo della cupola di San Pietro.

L’azienda di produzione di terracotta domestica F. & R. Pratt e Co. di Fenton, Stoke-on-Trent, fu fondata agli inizi del XIX secolo dai fratelli Felix Edward e Richard Pratt. Durante l'era vittoriana, F & R Pratt avviarono una produzione di coperchi e contenitori, decorati a trasferimento policromo, che vennero utilizzati per prodotti alimentari, cosmetici ed articoli da toeletta. Dal 1840 ai fratelli Pratt si unì Jesse Austin, abile acquerellista e incisore che, nell'arco di quasi 40 anni, produsse per l’azienda oltre 550 stampe in policromia utilizzate come decoro degli ormai noti e ricercatissimi coperchi. I soggetti di Austin includevano, personaggi famosi, vedute di città e rappresentazioni di genere della vita e dei tempi dell'Inghilterra vittoriana. In occasione del viaggio a Londra di Giuseppe Garibaldi, effettuato nell’aprile 1864, vennero prodotti due coperchi celebrativi di due momenti particolarmente importanti nella storia del generale: la sua partecipazione agli eventi della Repubblica romana nel 1849 e l’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II del 1860.

-

Accendino celebrativo dell'alleanza franco-piemontese

Accendino celebrativo dell'alleanza franco-piemontese Cilindro in ottone, nel sommitale del coperchio medaglia con testa in profilo orientata a sinistra, nel giro: VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA. Sul fondo medaglia con testa in profilo orientata a sinistra, nel giro: NAPOLEON III EMPEREUR 1857. Nel taglio del collo nominativo dell’incisore non leggibile.

-

Fumasigari celebrativo della breccia di Porta Pia

Fumasigari celebrativo della breccia di Porta Pia Bersagliere in uniforme e cappello piumato in posizione da combattimento. Oggetto celebrativo della Breccia di Porta Pia (20 settembre 1870) e della proclamazione di Roma capitale.

-

Foglia raffigurante la silhouette di Napoleone a Sant'Elena

Foglia raffigurante la silhouette di Napoleone a Sant'Elena

-

Lincoln "Skeleton Leaves"

Lincoln "Skeleton Leaves" John P. Soule, Lincoln, from the series “Skeleton Leaves”

-

Ventaglio tricolore a forma di fiore

Ventaglio tricolore a forma di fiore Ventaglio tricolore a forma di fiore di probabile manifattura popolare.

-

Coccarda tricolore a forma di fiore

Coccarda tricolore a forma di fiore Coccarda tricolore a forma di fiore.

-

"La Costanza. Giornale quotidiano". Palermo, 12 novembre 1848

"La Costanza. Giornale quotidiano". Palermo, 12 novembre 1848 Pagina del giornale palermitano "La Costanza. Giornale quotidiano" del 12 novembre 1848.

-

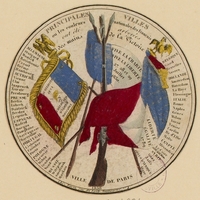

Ventaglio filonapoleonico

Ventaglio filonapoleonico Ventaglio allusivi con le stecche di tartaruga che terminano a forma di aquila e nastri tricolori. Risalente al regno di Carlo X, nella seconda metà degli anni Venti.

-

Napoleone seduto

Napoleone seduto

-

Pipa sovversiva garibaldina

Pipa sovversiva garibaldina Pipa fabbricata in meerschaum nella fabbrica di pipe di Enrico Operti diretta dal 1881 da Arturo Corsellini artigiano formatosi alla scuola del polacco Giuseppe Hlawatschek attivo a Firenze in Via dei Rondinelli dal 1865. Nel 1879 il Corsellini era entrato in società con l’Operti subentrandogli nel 1880 al suo ritiro. Il negozio era allocato, in Firenze, al civico 23 della centralissima Via Panzani ed era conosciuto come uno dei migliori laboratori artigianali specializzato nella scultura delle pipe in schiuma e nella lavorazione di articoli per fumatori.

Scolpita nel corpo della pipa la testa del Generale Giuseppe Garibaldi in posizione frontale coperta dall’iconico berretto da fumo: un copricapo in lana che, corredato da una apposita giacca, costituiva l’abbigliamento domestico per i fumatori; di uso comune nell’Inghilterra dell’ottocento venne chiamato berretto alla Garibaldi da quando divenne tratto distintivo dell’icona dell’Eroe.

Fumare in pubblico e mostrare una pipa con la testa del generale Garibaldi, nella Firenze di fine 800, voleva dire dichiararsi politicamente repubblicano o socialista, manifestare a favore della sovversione dell’ordine costituito, prendere posizione contro lo stato monarchico e liberale, affermare il valore della libertà e della solidarietà tra gli uomini, schierarsi contro ogni forma di oppressione, aspirare all’eguaglianza ed alla giustizia sociale da conseguire con la mobilitazione e la lotta politica. Sullo scorcio del secolo, infatti, per i consumatori di tabacco, la pipa aveva sostituito la tabacchiera come strumento per distinguersi ed affermare il proprio modo di pensare, per schierarsi a sostegno di un’idea, di un movimento o di un partito o per partecipare al culto collettivo di un personaggio che in sé riassumeva e catalizzava l’idea forte del cambiamento e del progresso sociale o, parimenti, per lo schieramento opposto, l’idea della conservazione e del potere costituito. La manifattura di pipe Gambier, attiva in Francia dal 1780, nel 1871, al tempo della prima presidenza della Terza Repubblica, vendette ben oltre cinquantamila pipe di gesso raffiguranti Adolphe Thiers, l’uomo forte del momento, ma produceva, contemporaneamente, anche migliaia di pezzi con la testa di Napoleone I per il bonapartismo mai sopito, di Emile Zola, di Victor Hugo, del generale Boulanger e di Giuseppe Garibaldi il cui mito, tra i repubblicani francesi, si era ancor più radicato dopo la campagna garibaldina nei Vosgi. Con opposta semantica, in area tedesca, negli stessi anni, per celebrare la fondazione del Secondo Reich, avvenuta il 18 gennaio 1871 nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles, al termine della guerra franco-prussiana, erano popolarissime le pipe effigianti la testa del Kaiser Guglielmo I e del Cancelliere di ferro, Otto Von Bismarck, artefice dell’unità tedesca.

Il culto di Giuseppe Garibaldi, eroe nazionale e migliore interprete delle aspirazioni libertarie e radicali delle élites e del numeroso popolo impegnato nel processo unitario italiano, cresciuto esponenzialmente dopo il 1849 e gli avvenimenti che avevano accompagnato la caduta della Repubblica romana, diventato viepiù internazionale dopo l’impresa dei Mille, il viaggio dell’Eroe in Inghilterra, Mentana e Bezzecca, aveva solide e profonde radici in una Firenze ribelle prima e dopo il completamento dell’unità d’Italia. Perché ci si possa rendere conto di quanto il rapido sviluppo della cultura stampata, accompagnato da un ben avviato processo di alfabetizzazione di massa e favorito da una sempre maggiore disponibilità di libri, abbia potuto diffondere una universale percezione del mito garibaldino basti rileggere quanto scriveva il generale Agostino Petitti ad Alfonso La Marmora nell’aprile del 1862: “Quanto al viaggio di Garibaldi è una calamita e temo possa essere origine di mali serissimi. Le popolazioni giungono ad un segno di follia a di lui riguardo ch’è incredibile. Le madri gli portano i figli infermi con preghiera di toccarli, persuase che questo basti a farli guarire. Le donne che hanno da partorire si mostrano certe d’avere un felice puerperio se possono toccare un lembo del suo abito. In una parola le masse non lo considerano soltanto come un eroe ma come un santo, un Dio sulla terra”. O, ancora, si consideri quanto scrive nelle sue memorie l‘anarchico Mikhail Bakunin: “Negli anni 1860-63, quando il mondo rurale russo era in profonda agitazione, i contadini della Grande e della Piccola Russia attendevano l’arrivo di Garibaldov, e se si domandava loro chi fosse, rispondevano: È un grande capo, l’amico della povera gente, e verrà a liberarci”. Occorre ricordare che il mito ed il culto garibaldino, parimenti all’altro grande mito e culto del XIX secolo, quello di Napoleone Bonaparte, è stato soprattutto un culto visivo, in quegli anni, reso tanto più accessibile e popolare in quanto facilitato dalla modernizzazione dei mezzi di comunicazione di massa. La produzione seriale rese possibile una visualità capillare propagandata da una grande congerie di oggetti, popolari perché di uso quotidiano, politici perché signiferi di simboli ed idee, sovversivi perché identitari per il reducismo degli ex combattenti di guerre ed insurrezioni. Libri, resoconti giornalistici, poemi in versi, opere teatrali, le innumerevoli biografie pubblicate da Garibaldi e su Garibaldi, le immagini dei quadri e sulle stampe e gli oggetti, come ad esempio una pipa, promossero, col meccanismo ben rodato per mezzo del quale, negli stessi anni, veniva diffuso il mito napoleonico, l’immagine del Generale come eroe radicale e simbolo internazionale del riscatto della nazione italiana. Nei due decenni seguiti al 1840 in Francia, Italia ed Europa, aveva la sua massima diffusione il mito napoleonico seguito al ritorno in patria delle ceneri dell’Imperatore. La camicia rossa ed il poncho, la redingote ed il bicorno, Caprera e Sant’Elena variamente declinati sulla superficie di innumerevoli oggetti, fornirono, con identico meccanismo, il riferimento simbolico ad una sociabilità visuale sovversiva che accomunava, in Francia come in Italia, reduci e popolo, società militare e società civile. Dopo la smobilitazione dell’Esercito meridionale ed il rifiuto dei vertici dell’esercito piemontese di integrare nei propri ranghi gli ex volontari garibaldini, soprattutto gli ufficiali, marginalizzati tanto quanto i vecchi grognards di Napoleone smobilitati allo scioglimento dell’Esercito della Loira nel 1815, parecchi reduci ebbero difficoltà di reinserimento nella società e molti tra loro si ritrovarono senza lavoro e con situazioni professionali molto precarie. L’ostracismo contro gli ex militari dell’esercito imperiale nella Francia tornata monarchica dopo il 1815 ebbe gli stessi effetti applicato agli ex volontari garibaldini dalla monarchia sabauda dopo il 1861; e va considerato, ancora, il pieno coinvolgimento di tanti reduci italiani delle campagne militari napoleoniche nelle esperienze insurrezionali del 1821 e del 1831 e negli avvenimenti politico militari del 48-49: negli anni 60 il mito ed il culto napoleonico avevano ancora una sicura vitalità nell’entourage mazziniano e garibaldino. Mentre l’idealità patriottica della nuova generazione animava il volontariato militare dei mille partiti da Quarto la generazione dei loro padri era impegnata a dimostrare il proprio passato militare perché gli fosse riconosciuta, dallo Stato francese, la Medaglia di Sant’Elena istituita da Napoleone III nel 1857 per i reduci ancora sopravviventi alle campagne militari del Primo Impero. Come la vecchia generazione fiutava il tabacco nelle tabacchiere effigianti Napoleone, e ne trasmetteva il culto, la nuova lo bruciava nelle pipe con la testa del generale Garibaldi. Il significato simbolico era identico. Il culto napoleonico e quello garibaldino furono contemporanei e contigui. I grognards di Napoleone e quelli di Garibaldi furono i più accaniti diffusori dei due miti e delle idee sovversive antisistema.

Nella Firenze preunitaria, che accetterà come una tazza di veleno - parole di Bettino Ricasoli - il ruolo di capitale temporanea della giovane nazione italiana, le manifestazioni di esaltante entusiasmo scatenate dai frequenti soggiorni di Garibaldi nella città toscana erano considerate pericolose per l’ordine pubblico: le visite in città dell’Eroe non mancavano di scatenare manifestazioni di piazza e scontri con le forze di polizia chiaro sintomo del ribollire di una forte opposizione politica antigovernativa e di estrema sinistra. Nei suoi ultimi anni di vita e dopo il 2 giugno 1882, anno della sua morte, la figura di Garibaldi divenne un riferimento simbolico per il mondo laico e democratico italiano e del movimento operaio; egli stesso, da vivo, intrattenne un costante rapporto con l’associazionismo popolare e democratico, nel 1862 potettero contarsi ben 94 società operaie in tutta Italia affidate alla sua Presidenza onoraria. Come nel resto della nazione anche a Firenze le reti dei reduci garibaldini si faranno promotrici dell’associazionismo popolare ed operaio: alla “Fratellanza artigiana d’Italia” associazione di orientamento democratico e mazziniano che ebbe il suo congresso di fondazione a Firenze nel 1861, e di cui Garibaldi ne fu “Gran Primate benemerito”, nel 1876, si aggiunsero la “Fratellanza Militare di Firenze”, che associava nel mutuo soccorso reduci garibaldini e soldati regi, e la “Società Ricreativa l’Affratellamento di Ricorboli”; la “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Industriali di Rifredi” consegnò, nel 1883, la sua prima tessera associativa al socio Napoleone Pampaloni, nomen omen! Sempre a Firenze, dal 24 al 27 giugno 1886, si tenne il Congresso nazionale delle Società operaie. Queste associazioni di mutuo soccorso, nelle quali risuona l’eco della camaraderie delle “Sociétés philantropiques des débris de l’Armée impériale” nate in tutta Europa per l’aiuto mutualistico tra i reduci dell’epopea napoleonica, assicuravano in maniera organizzata forme elementari di solidarietà sociale tra e per i lavoratori ed al contempo si presentavano come forme organizzative embrionali dei movimenti democratici e dei futuri partiti di sinistra nell’Italia liberale. Animate da queste società operaie, nel maggio del 1898 scoppiarono varie insurrezioni in Toscana ed in tutta Italia. Il 6 maggio fu la volta di Firenze: nel pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele II, l’odierna Piazza della Repubblica, le forze dell’ordine aprirono il fuoco sul corteo di un centinaio di lavoratori uccidendone tre e ferendone una ventina, seguirono molti arresti e processi. Tre giorni dopo fu decretato lo stato d’assedio nelle province di Firenze e Livorno e venne ordinata l’immediata chiusura delle Camere del Lavoro, delle associazioni socialiste e operaie e dei giornali che le appoggiavano.

Questo era il clima politico nella Firenze di fine secolo. Il mito garibaldino, unitamente al sovversivismo ed alle tendenze radicali, era fortemente radicato all’interno dei movimenti politici di sinistra ed in una parte consistente della base sociale cittadina. In questo contesto esibire in pubblico una pipa con la testa di Garibaldi e bruciarvi tabacco costituiva, simbolicamente, qualcosa di più e di diverso da un’azione voluttuaria: era un atto sovversivo, una scelta di campo richiamante all’azione ed alla partecipazione politica.

-

Foglie celebrative di Pio IX

Foglie celebrative di Pio IX Tra gli oggetti botanici a carattere politico di maggior suggestione troviamo le due foglie di castagno con immagini e iscrizioni celebrative di Pio IX, conservate nelle collezioni del Museo civico di Bologna. Entrambe racchiuse in una cornice, la prima raffigura un uomo con in una mano una bandiera su cui è riportato lo slogan che più di ogni altro ha caratterizzato il paesaggio sonoro del lungo Quarantotto, «Viva Pio IX!», mentre nell’altra tiene una corona d’alloro; la seconda, invece, riproduce lo stemma papale sormontato da triregno e chiavi. Dal punto di vista tecnico, l’oggetto è stato prodotto “scarnificando” le foglie, ovvero eliminandone le parti molli con una soluzione basica di acqua e lisciva dopo averle rinchiuse in una maschera traforata, allo scopo di evidenziarne lo “scheletro” e le nervature (xilema), e al tempo stesso garantirne la conservazione nel tempo, ponendole al riparo dalla macerazione e dall’attacco dei parassiti. Descritto per la prima volta in Europa dall’anatomista olandese Frederick Ruysch (1638-1731), il procedimento, mutuato dall’ambito scientifico, nel corso della seconda metà dell’Ottocento fu al centro di una vera e propria moda, sintomo dell’emergere di una passione botanica che si espresse non solo attraverso la diffusione delle pratiche di erborizzazione al di fuori dei circuiti accademici, ma anche tramite la realizzazione dei cosiddetti phantom bouquets, fenomeno diffuso soprattutto in ambito anglosassone e che conobbe un impiego anche in chiave “politica” e celebrativa – si pensi alla serie Skeleton Leaves, i ritratti fotografici realizzati da John P. Soule a personaggi quali Lincoln, Washington, Wilson, etc. (link 2)

-

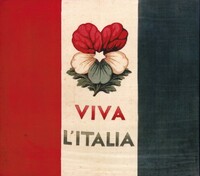

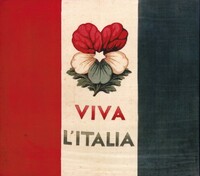

Bandiera tricolore con motivo floreale

Bandiera tricolore con motivo floreale L’elemento botanico si ricollega a uno dei temi patriottici per eccellenza, ovvero il tricolore. Nelle collezioni del Museo del Risorgimento di Faenza è conservata una bandiera che reca al centro un fiore a cinque petali (due rossi, due bianchi, uno verde), a cui è a sua volta incastonata una stella a cinque punte. Sotto il fiore – molto simile a una viola – è presente l’iscrizione «Viva l’Italia». L’esistenza di questa bandiera nelle collezioni del museo faentino è segnalata fin dalla sua fondazione, in occasione della Esposizione Regionale Romagnola di Ravenna del 1904. L’oggetto ha una storia particolare: si dice sia stato sottratto nel 1861 dal maggiore Clemente Querzola, originario di Faenza, che prese parte a tutte le guerre di indipendenza, ai briganti della Capitanata, che l’avevano sottratta alla Guardia Nazionale. Nel 1860-1861, infatti, in quella particolare zona della Puglia fu scossa da una serie di proteste e disordini, sfociati in un’apposita campagna contro il brigantaggio (Capone 2015).

-

Sciallo di Cattaneo e Mazzini

Sciallo di Cattaneo e Mazzini Nel Museo del Risorgimento di Genova, dentro la teca dedicata alla morte di Giuseppe Mazzini, è esposto un panno di lana ripiegato a mo’ di cuscino , con un breve testo ricamato in seta:

Questo Panno / che fu di / CARLO CATTANEO / e ne ravvolse la salma / il / 6 Febbraio 1869 ebbe caro / come suo ricordo / GIUSEPPE MAZZINI / e lui coprì / malato e morto / il / 10 Marzo 1872 / Ag[ostino] Bertani

Accanto, una didascalia recita:

Scialle quadrettato bianco e nero / Panno di lana (509 ) / Ha ricamata l’iscrizione “Questo Panno…” / Lo stesso panno ravvolse anche la salma di Maurizio Quadrio, / morto il 14 novembre 1876.

Lo sciallo è immancabile nell’iconografia della rappresentazione della morte di Cattaneo e Mazzini. L’avere avvolto i due leader del Risorgimento repubblicano con l’apparenza di un sudario ne esprime plasticamente la vicinanza e al panno fa acquistare un significato che va ben oltre il valore elementare di coperta.

-

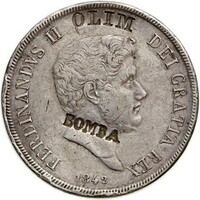

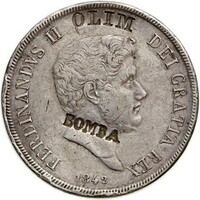

L’iconoclastia del quotidiano. Le monete ferdinandee sfregiate (1848)

L’iconoclastia del quotidiano. Le monete ferdinandee sfregiate (1848) La rivoluzione in tasca

Nel corso delle mobilitazioni dell’Ottocento europeo, l’iconoclastia è una strategia fondamentale nella conquista degli spazi d’azione da parte della popolazione. Il confronto visuale con il potere è parte integrante dei meccanismi di sorveglianza delle società rivoluzionarie: lo sfregio e l’abbattimento di monumenti rappresenta un momento di ribaltamento della sovranità. Nel corso del XIX secolo, il rapporto con la materialità muta sensibilmente, in quanto innesca delle dinamiche che rivelano la vitalità delle immagini e le conseguenze della loro potenza nelle azioni degli attori ordinari. Le manifestazioni iconoclaste della rivoluzione del Lungo Quarantotto definiscono un pattern di violenza rituale che racchiude in sé la straordinarietà dell’evento e l’ordinarietà della forma di negoziazione di potere messa in campo dalle popolazioni. In effetti, in un panorama ricco di simboli del potere, gli individui sviluppano un’autocoscienza politica che porta questi ultimi a sfidare le monarchie nelle azioni quotidiane. Il Regno delle Due Sicilie, nel corso del biennio 1848-1849, è teatro di una larga partecipazione popolare alla rivoluzione antiborbonica che coinvolge, a ritmi differenti, le varie province meridionali. La violenza reazione da parte della monarchia di Ferdinando II, in seguito ai sanguinosi eventi del 15 maggio a Napoli, sancisce la definitiva rottura tra il fronte costituzionale-liberale e la monarchia duosiciliana. In effetti, già dal gennaio 1848 la Sicilia proclama la propria indipendenza rispetto al Regno continentale: il governo provvisorio di Ruggero Settimo istituisce una campagna volta alla rimozione della memoria borbonica e all’avvicinamento dell’isola al progetto unitario italiano. Tuttavia, i progetti cospirativi del Mezzogiorno devono scontrarsi con l’esercito monarchico che riesce, tra la seconda metà del 1848 e gli inizi del 1849, a sedare la mobilitazione assestando diversi colpi alle frange rivoluzionarie. Un ulteriore evento che amplia il divario tra società meridionale e monarchia borbonica è il bombardamento di Messina del settembre 1848: la distruzione della città siciliana rappresenta nella memoria rivoluzionaria un momento traumatico per l’efferata violenza dell’esercito reale.

-

oggetto di prova

oggetto di prova La divina commedia (title)

-

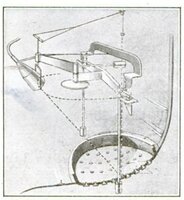

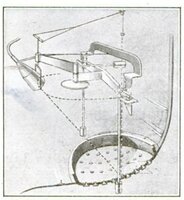

Ventaglio filonapoleonico. Propaganda per l'invasione dell'Inghilterra.

Ventaglio filonapoleonico. Propaganda per l'invasione dell'Inghilterra. Il ventaglio reca sul bordo la seguente scritta:

“Incendie de la Flotte Anglaise”

La Flotte Anglaise incendiée par le feu grégeois, et par celui des nouvelles tours flottantes, armées de bouches à feu pour protéger sur les côtes la descente des Français à marée basse; les vents favorables dirigent d’eux mêmes les milliers de ballons qui s’enflammant à une hauter combinée font pleuvoir sur les Vaisseaux anglois un déluge de feux

e sul bordo inferiore al centro la scritta:

Descente en Engleterre [sic]

-

Fazzoletto da collo stampato raffigurante al centro la testa di Napoleone e ai quattro angoli salici piangenti

Fazzoletto da collo stampato raffigurante al centro la testa di Napoleone e ai quattro angoli salici piangenti Un accessorio sedizioso per (rim)piangere Napoleone

Il fazzoletto da collo o foulard carré in seta (materiale più pregiato del cotone), utilizzato già in Ancien Régime per trasportare piccoli oggetti e come accessorio ornamentale maschile e femminile, appartiene alla serie dei manufatti tessili detti “del lutto” collegati al culto di Napoleone post-mortem e al relativo revival in occasione del rimpatrio delle spoglie a Parigi nel 1840. Oggetto sedizioso assai diffuso, il fazzoletto si prestava infatti a essere indossato o ad avvolgere a sua volta oggetti politici preziosi in segno di «dolore politico» e di militanza filonapoleonica, senza però venire immediatamente percepito da occhi ostili, mentre poteva essere esibito in contesti amicali di uguale sentimento. Simile funzione avevano altri accessori, generalmente maschili, come cravatte, gilets e bretelle con ricamati simboli napoleonici zoomorfi o botanici quali l’aquila, le api o le violette. Analoga funzione per le donne poteva essere affidata ai ventagli.

Prodotti in genere in Francia, soprattutto dalle seterie lionesi, o, come in questo caso, in Svizzera, gli accessori erano destinati allo smercio anche nella penisola italiana, come documentato dai sequestri di casse e carichi nelle città di produzione effettuati dalla polizia, soprattutto negli anni Venti dell’Ottocento. Anche i cosiddetti marchands de nouveautés e, per gli esemplari in materiali meno costosi come il cotone, i venditori ambulanti specie in occasione delle fiere, erano canali di circolazione ed esportazione – anche di contrabbando – degli accessori di moda filobonapartisti. Tra i casi segnalati nelle carte di polizia, il sequestro di foulards con l’immagine di Napoleone e del figlio rinvenuti nel 1829 presso la marchand de nouveautés Marie Elisabeth Rommel, ad Arras, e il sequestro, sempre nel 1829, di fazzoletti con stampati simboli bonapartisti destinati allo smercio in Austria ma prodotti in Inghilterra, a Crayford, centro all’avanguardia per la manifattura di tessili stampati, anche grazie alle innovazioni messe a punto da David Evans (sul quale vedi https://followthethreadblog.com/wp-content/uploads/2020/06/David-Evans-Co-The-Last-of-the-Old-London-Textile-Printers.pdf).

-

Calamaio napoleonico "Amitié"

Calamaio napoleonico "Amitié" Napoleone seduto

Visione inusuale quella del condottiero seduto invece che a cavallo o statuariamente in piedi, nel caso di Napoleone essa appare ancora più stridente con l’epopea e il suo culto, anche tardivo. Napoleone pensieroso se non abbattuto, quasi accasciato nel cabinet dove si rinchiuse per tutta la giornata del 31 marzo 1814, rinvia alla famiglia di immagini legate alla prima abdicazione, quella avvenuta a Fontainebleau dopo l’insuccesso della cosiddetta “campagna di Francia” e che aprì la strada all’esilio all’Isola d’Elba. La posa tutt’altro che eroica, con il cappello gettato da un lato, e le mappe – ormai inutili – sparpagliate sul divano alle sue spalle, venne scelta da Paul Delaroche, seguendo la testimonianza del segretario dell’imperatore, Bourrienne, per il dipinto che realizzò nel 1840, in occasione del revival napoleonico legato al ritorno delle spoglie di Napoleone in Francia e conservato oggi al Musée de l’Armée di Parigi (per una descrizione dell’opera: https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_napo-delaroche.pdf ). Dal quadro gemmarono diverse incisioni, tra cui quella realizzata da Gaspare Guzzi, attivo negli anni Quaranta soprattutto con incisioni su rame, che circolò nella penisola italiana (link). La simmetria tra il soggetto del calamaio e la coppia quadro-incisione è evidente. Al posto della spada posata su un tavolo guéridon, dettaglio significativo che compare nel quadro e nell’incisione, il calamaio sintetizza la sconfitta in un tamburo militare collocato a terra. La scritta dorata Amitié, dipinta sul fronte del calamaio e ormai poco leggibile, può riassumere il sentimento di persistente amicizia o fedeltà politica pur nella sconfitta incorporato dal manufatto. In altri oggetti politici, come fermacarte, pendole, statuette, Napoleone seduto evoca invece il momento di riflessione tipico della vigilia della battaglia.

-

La nazionalità è in ribasso, anche sulle tabacchiere dell'intendente Milanesio

La nazionalità è in ribasso, anche sulle tabacchiere dell'intendente Milanesio L'immagine caricaturale presenta al centro di una colonna le tre figure presenti nella tabacchiera nazionale di Milanesio. Didascalia e figure allegoriche che circondano questa immagine alludono alla crisi del progetto moderato al quale la tabacchiera faceva riferimento

-

Tabacchiera nazionale "apocrifa"

Tabacchiera nazionale "apocrifa" Su un lato ritratti di Pio IX, Carlo alberto e Leopoldo II; sull'altro ritratti di Vincenzo Gioberti, Cesare Baldo, Massimo d'Azeglio

-

Tabatière Nationale

Tabatière Nationale Eredità napoleonica

-

« Tabatière constitutionnelle », ou « tabatière à la Charte », ou « tabatière-Touquet »

« Tabatière constitutionnelle », ou « tabatière à la Charte », ou « tabatière-Touquet »

-

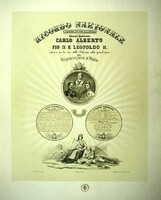

Ricordo nazionale del giorno 29 ottobre 1847 giorno luminoso in cui Carlo Alberto emulo di Pio IX e Leopoldo II entrava per la via delle riforme

Ricordo nazionale del giorno 29 ottobre 1847 giorno luminoso in cui Carlo Alberto emulo di Pio IX e Leopoldo II entrava per la via delle riforme

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (2) Coperchio in porcellana, decorata a trasferimento policromo. Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, a cavallo e nelle rispettive uniformi, si stringono le destre, sul lato destro un dragone regio appiedato reggente una bandiera tricolore e volontari garibaldini in camicia rossa osservano la scena. In alto, al centro: VICTOR EMMANUEL & GARIBALDI. L'azienda di produzione di terracotta domestica F. & R. Pratt e Co. di Fenton, Stoke-on-Trent fu fondata agli inizi del XIX secolo dai fratelli Felix Edward e Richard Pratt. Durante l'era vittoriana, F & R Pratt avviarono una produzione di coperchi e contenitori, decorati a trasferimento policromo, che vennero utilizzati per prodotti alimentari, cosmetici ed articoli da toeletta. Dal 1840 ai fratelli Pratt si unì Jesse Austin, abile acquerellista e incisore che, nell'arco di quasi 40 anni, produsse per l’azienda oltre 550 stampe in policromia utilizzate come decoro degli ormai noti e ricercatissimi coperchi. I soggetti di Austin includevano, personaggi famosi, vedute di città e rappresentazioni di genere della vita e dei tempi dell'Inghilterra vittoriana. In occasione del viaggio a Londra di Giuseppe Garibaldi, effettuato nell’aprile 1864, vennero prodotti due coperchi celebrativi di due momenti particolarmente importanti nella storia del generale: la sua partecipazione agli eventi della Repubblica romana nel 1849 e l’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II del 1860.

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (2) Coperchio in porcellana, decorata a trasferimento policromo. Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, a cavallo e nelle rispettive uniformi, si stringono le destre, sul lato destro un dragone regio appiedato reggente una bandiera tricolore e volontari garibaldini in camicia rossa osservano la scena. In alto, al centro: VICTOR EMMANUEL & GARIBALDI. L'azienda di produzione di terracotta domestica F. & R. Pratt e Co. di Fenton, Stoke-on-Trent fu fondata agli inizi del XIX secolo dai fratelli Felix Edward e Richard Pratt. Durante l'era vittoriana, F & R Pratt avviarono una produzione di coperchi e contenitori, decorati a trasferimento policromo, che vennero utilizzati per prodotti alimentari, cosmetici ed articoli da toeletta. Dal 1840 ai fratelli Pratt si unì Jesse Austin, abile acquerellista e incisore che, nell'arco di quasi 40 anni, produsse per l’azienda oltre 550 stampe in policromia utilizzate come decoro degli ormai noti e ricercatissimi coperchi. I soggetti di Austin includevano, personaggi famosi, vedute di città e rappresentazioni di genere della vita e dei tempi dell'Inghilterra vittoriana. In occasione del viaggio a Londra di Giuseppe Garibaldi, effettuato nell’aprile 1864, vennero prodotti due coperchi celebrativi di due momenti particolarmente importanti nella storia del generale: la sua partecipazione agli eventi della Repubblica romana nel 1849 e l’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II del 1860. Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (1) Coperchio in porcellana, decorata a trasferimento policromo, inserito in una cornice di legno ebanizzato. Giuseppe Garibaldi vi è raffigurato, in posizione centrale, nella classica uniforme in camicia rossa e pantaloni turchini con spada sul fianco sinistro. Sorregge un grande tricolore con la mano sinistra mentre indica con la destra una città sullo sfondo identificabile come Roma dal profilo della cupola di San Pietro. L’azienda di produzione di terracotta domestica F. & R. Pratt e Co. di Fenton, Stoke-on-Trent, fu fondata agli inizi del XIX secolo dai fratelli Felix Edward e Richard Pratt. Durante l'era vittoriana, F & R Pratt avviarono una produzione di coperchi e contenitori, decorati a trasferimento policromo, che vennero utilizzati per prodotti alimentari, cosmetici ed articoli da toeletta. Dal 1840 ai fratelli Pratt si unì Jesse Austin, abile acquerellista e incisore che, nell'arco di quasi 40 anni, produsse per l’azienda oltre 550 stampe in policromia utilizzate come decoro degli ormai noti e ricercatissimi coperchi. I soggetti di Austin includevano, personaggi famosi, vedute di città e rappresentazioni di genere della vita e dei tempi dell'Inghilterra vittoriana. In occasione del viaggio a Londra di Giuseppe Garibaldi, effettuato nell’aprile 1864, vennero prodotti due coperchi celebrativi di due momenti particolarmente importanti nella storia del generale: la sua partecipazione agli eventi della Repubblica romana nel 1849 e l’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II del 1860.

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (1) Coperchio in porcellana, decorata a trasferimento policromo, inserito in una cornice di legno ebanizzato. Giuseppe Garibaldi vi è raffigurato, in posizione centrale, nella classica uniforme in camicia rossa e pantaloni turchini con spada sul fianco sinistro. Sorregge un grande tricolore con la mano sinistra mentre indica con la destra una città sullo sfondo identificabile come Roma dal profilo della cupola di San Pietro. L’azienda di produzione di terracotta domestica F. & R. Pratt e Co. di Fenton, Stoke-on-Trent, fu fondata agli inizi del XIX secolo dai fratelli Felix Edward e Richard Pratt. Durante l'era vittoriana, F & R Pratt avviarono una produzione di coperchi e contenitori, decorati a trasferimento policromo, che vennero utilizzati per prodotti alimentari, cosmetici ed articoli da toeletta. Dal 1840 ai fratelli Pratt si unì Jesse Austin, abile acquerellista e incisore che, nell'arco di quasi 40 anni, produsse per l’azienda oltre 550 stampe in policromia utilizzate come decoro degli ormai noti e ricercatissimi coperchi. I soggetti di Austin includevano, personaggi famosi, vedute di città e rappresentazioni di genere della vita e dei tempi dell'Inghilterra vittoriana. In occasione del viaggio a Londra di Giuseppe Garibaldi, effettuato nell’aprile 1864, vennero prodotti due coperchi celebrativi di due momenti particolarmente importanti nella storia del generale: la sua partecipazione agli eventi della Repubblica romana nel 1849 e l’incontro di Teano con Vittorio Emanuele II del 1860. Accendino celebrativo dell'alleanza franco-piemontese Cilindro in ottone, nel sommitale del coperchio medaglia con testa in profilo orientata a sinistra, nel giro: VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA. Sul fondo medaglia con testa in profilo orientata a sinistra, nel giro: NAPOLEON III EMPEREUR 1857. Nel taglio del collo nominativo dell’incisore non leggibile.

Accendino celebrativo dell'alleanza franco-piemontese Cilindro in ottone, nel sommitale del coperchio medaglia con testa in profilo orientata a sinistra, nel giro: VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA. Sul fondo medaglia con testa in profilo orientata a sinistra, nel giro: NAPOLEON III EMPEREUR 1857. Nel taglio del collo nominativo dell’incisore non leggibile. Fumasigari celebrativo della breccia di Porta Pia Bersagliere in uniforme e cappello piumato in posizione da combattimento. Oggetto celebrativo della Breccia di Porta Pia (20 settembre 1870) e della proclamazione di Roma capitale.

Fumasigari celebrativo della breccia di Porta Pia Bersagliere in uniforme e cappello piumato in posizione da combattimento. Oggetto celebrativo della Breccia di Porta Pia (20 settembre 1870) e della proclamazione di Roma capitale. Foglia raffigurante la silhouette di Napoleone a Sant'Elena

Foglia raffigurante la silhouette di Napoleone a Sant'Elena

Lincoln "Skeleton Leaves" John P. Soule, Lincoln, from the series “Skeleton Leaves”

Lincoln "Skeleton Leaves" John P. Soule, Lincoln, from the series “Skeleton Leaves” Ventaglio tricolore a forma di fiore Ventaglio tricolore a forma di fiore di probabile manifattura popolare.

Ventaglio tricolore a forma di fiore Ventaglio tricolore a forma di fiore di probabile manifattura popolare. Coccarda tricolore a forma di fiore Coccarda tricolore a forma di fiore.

Coccarda tricolore a forma di fiore Coccarda tricolore a forma di fiore. "La Costanza. Giornale quotidiano". Palermo, 12 novembre 1848 Pagina del giornale palermitano "La Costanza. Giornale quotidiano" del 12 novembre 1848.

"La Costanza. Giornale quotidiano". Palermo, 12 novembre 1848 Pagina del giornale palermitano "La Costanza. Giornale quotidiano" del 12 novembre 1848. Ventaglio filonapoleonico Ventaglio allusivi con le stecche di tartaruga che terminano a forma di aquila e nastri tricolori. Risalente al regno di Carlo X, nella seconda metà degli anni Venti.

Ventaglio filonapoleonico Ventaglio allusivi con le stecche di tartaruga che terminano a forma di aquila e nastri tricolori. Risalente al regno di Carlo X, nella seconda metà degli anni Venti. Napoleone seduto

Napoleone seduto

Pipa sovversiva garibaldina Pipa fabbricata in meerschaum nella fabbrica di pipe di Enrico Operti diretta dal 1881 da Arturo Corsellini artigiano formatosi alla scuola del polacco Giuseppe Hlawatschek attivo a Firenze in Via dei Rondinelli dal 1865. Nel 1879 il Corsellini era entrato in società con l’Operti subentrandogli nel 1880 al suo ritiro. Il negozio era allocato, in Firenze, al civico 23 della centralissima Via Panzani ed era conosciuto come uno dei migliori laboratori artigianali specializzato nella scultura delle pipe in schiuma e nella lavorazione di articoli per fumatori. Scolpita nel corpo della pipa la testa del Generale Giuseppe Garibaldi in posizione frontale coperta dall’iconico berretto da fumo: un copricapo in lana che, corredato da una apposita giacca, costituiva l’abbigliamento domestico per i fumatori; di uso comune nell’Inghilterra dell’ottocento venne chiamato berretto alla Garibaldi da quando divenne tratto distintivo dell’icona dell’Eroe. Fumare in pubblico e mostrare una pipa con la testa del generale Garibaldi, nella Firenze di fine 800, voleva dire dichiararsi politicamente repubblicano o socialista, manifestare a favore della sovversione dell’ordine costituito, prendere posizione contro lo stato monarchico e liberale, affermare il valore della libertà e della solidarietà tra gli uomini, schierarsi contro ogni forma di oppressione, aspirare all’eguaglianza ed alla giustizia sociale da conseguire con la mobilitazione e la lotta politica. Sullo scorcio del secolo, infatti, per i consumatori di tabacco, la pipa aveva sostituito la tabacchiera come strumento per distinguersi ed affermare il proprio modo di pensare, per schierarsi a sostegno di un’idea, di un movimento o di un partito o per partecipare al culto collettivo di un personaggio che in sé riassumeva e catalizzava l’idea forte del cambiamento e del progresso sociale o, parimenti, per lo schieramento opposto, l’idea della conservazione e del potere costituito. La manifattura di pipe Gambier, attiva in Francia dal 1780, nel 1871, al tempo della prima presidenza della Terza Repubblica, vendette ben oltre cinquantamila pipe di gesso raffiguranti Adolphe Thiers, l’uomo forte del momento, ma produceva, contemporaneamente, anche migliaia di pezzi con la testa di Napoleone I per il bonapartismo mai sopito, di Emile Zola, di Victor Hugo, del generale Boulanger e di Giuseppe Garibaldi il cui mito, tra i repubblicani francesi, si era ancor più radicato dopo la campagna garibaldina nei Vosgi. Con opposta semantica, in area tedesca, negli stessi anni, per celebrare la fondazione del Secondo Reich, avvenuta il 18 gennaio 1871 nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles, al termine della guerra franco-prussiana, erano popolarissime le pipe effigianti la testa del Kaiser Guglielmo I e del Cancelliere di ferro, Otto Von Bismarck, artefice dell’unità tedesca. Il culto di Giuseppe Garibaldi, eroe nazionale e migliore interprete delle aspirazioni libertarie e radicali delle élites e del numeroso popolo impegnato nel processo unitario italiano, cresciuto esponenzialmente dopo il 1849 e gli avvenimenti che avevano accompagnato la caduta della Repubblica romana, diventato viepiù internazionale dopo l’impresa dei Mille, il viaggio dell’Eroe in Inghilterra, Mentana e Bezzecca, aveva solide e profonde radici in una Firenze ribelle prima e dopo il completamento dell’unità d’Italia. Perché ci si possa rendere conto di quanto il rapido sviluppo della cultura stampata, accompagnato da un ben avviato processo di alfabetizzazione di massa e favorito da una sempre maggiore disponibilità di libri, abbia potuto diffondere una universale percezione del mito garibaldino basti rileggere quanto scriveva il generale Agostino Petitti ad Alfonso La Marmora nell’aprile del 1862: “Quanto al viaggio di Garibaldi è una calamita e temo possa essere origine di mali serissimi. Le popolazioni giungono ad un segno di follia a di lui riguardo ch’è incredibile. Le madri gli portano i figli infermi con preghiera di toccarli, persuase che questo basti a farli guarire. Le donne che hanno da partorire si mostrano certe d’avere un felice puerperio se possono toccare un lembo del suo abito. In una parola le masse non lo considerano soltanto come un eroe ma come un santo, un Dio sulla terra”. O, ancora, si consideri quanto scrive nelle sue memorie l‘anarchico Mikhail Bakunin: “Negli anni 1860-63, quando il mondo rurale russo era in profonda agitazione, i contadini della Grande e della Piccola Russia attendevano l’arrivo di Garibaldov, e se si domandava loro chi fosse, rispondevano: È un grande capo, l’amico della povera gente, e verrà a liberarci”. Occorre ricordare che il mito ed il culto garibaldino, parimenti all’altro grande mito e culto del XIX secolo, quello di Napoleone Bonaparte, è stato soprattutto un culto visivo, in quegli anni, reso tanto più accessibile e popolare in quanto facilitato dalla modernizzazione dei mezzi di comunicazione di massa. La produzione seriale rese possibile una visualità capillare propagandata da una grande congerie di oggetti, popolari perché di uso quotidiano, politici perché signiferi di simboli ed idee, sovversivi perché identitari per il reducismo degli ex combattenti di guerre ed insurrezioni. Libri, resoconti giornalistici, poemi in versi, opere teatrali, le innumerevoli biografie pubblicate da Garibaldi e su Garibaldi, le immagini dei quadri e sulle stampe e gli oggetti, come ad esempio una pipa, promossero, col meccanismo ben rodato per mezzo del quale, negli stessi anni, veniva diffuso il mito napoleonico, l’immagine del Generale come eroe radicale e simbolo internazionale del riscatto della nazione italiana. Nei due decenni seguiti al 1840 in Francia, Italia ed Europa, aveva la sua massima diffusione il mito napoleonico seguito al ritorno in patria delle ceneri dell’Imperatore. La camicia rossa ed il poncho, la redingote ed il bicorno, Caprera e Sant’Elena variamente declinati sulla superficie di innumerevoli oggetti, fornirono, con identico meccanismo, il riferimento simbolico ad una sociabilità visuale sovversiva che accomunava, in Francia come in Italia, reduci e popolo, società militare e società civile. Dopo la smobilitazione dell’Esercito meridionale ed il rifiuto dei vertici dell’esercito piemontese di integrare nei propri ranghi gli ex volontari garibaldini, soprattutto gli ufficiali, marginalizzati tanto quanto i vecchi grognards di Napoleone smobilitati allo scioglimento dell’Esercito della Loira nel 1815, parecchi reduci ebbero difficoltà di reinserimento nella società e molti tra loro si ritrovarono senza lavoro e con situazioni professionali molto precarie. L’ostracismo contro gli ex militari dell’esercito imperiale nella Francia tornata monarchica dopo il 1815 ebbe gli stessi effetti applicato agli ex volontari garibaldini dalla monarchia sabauda dopo il 1861; e va considerato, ancora, il pieno coinvolgimento di tanti reduci italiani delle campagne militari napoleoniche nelle esperienze insurrezionali del 1821 e del 1831 e negli avvenimenti politico militari del 48-49: negli anni 60 il mito ed il culto napoleonico avevano ancora una sicura vitalità nell’entourage mazziniano e garibaldino. Mentre l’idealità patriottica della nuova generazione animava il volontariato militare dei mille partiti da Quarto la generazione dei loro padri era impegnata a dimostrare il proprio passato militare perché gli fosse riconosciuta, dallo Stato francese, la Medaglia di Sant’Elena istituita da Napoleone III nel 1857 per i reduci ancora sopravviventi alle campagne militari del Primo Impero. Come la vecchia generazione fiutava il tabacco nelle tabacchiere effigianti Napoleone, e ne trasmetteva il culto, la nuova lo bruciava nelle pipe con la testa del generale Garibaldi. Il significato simbolico era identico. Il culto napoleonico e quello garibaldino furono contemporanei e contigui. I grognards di Napoleone e quelli di Garibaldi furono i più accaniti diffusori dei due miti e delle idee sovversive antisistema. Nella Firenze preunitaria, che accetterà come una tazza di veleno - parole di Bettino Ricasoli - il ruolo di capitale temporanea della giovane nazione italiana, le manifestazioni di esaltante entusiasmo scatenate dai frequenti soggiorni di Garibaldi nella città toscana erano considerate pericolose per l’ordine pubblico: le visite in città dell’Eroe non mancavano di scatenare manifestazioni di piazza e scontri con le forze di polizia chiaro sintomo del ribollire di una forte opposizione politica antigovernativa e di estrema sinistra. Nei suoi ultimi anni di vita e dopo il 2 giugno 1882, anno della sua morte, la figura di Garibaldi divenne un riferimento simbolico per il mondo laico e democratico italiano e del movimento operaio; egli stesso, da vivo, intrattenne un costante rapporto con l’associazionismo popolare e democratico, nel 1862 potettero contarsi ben 94 società operaie in tutta Italia affidate alla sua Presidenza onoraria. Come nel resto della nazione anche a Firenze le reti dei reduci garibaldini si faranno promotrici dell’associazionismo popolare ed operaio: alla “Fratellanza artigiana d’Italia” associazione di orientamento democratico e mazziniano che ebbe il suo congresso di fondazione a Firenze nel 1861, e di cui Garibaldi ne fu “Gran Primate benemerito”, nel 1876, si aggiunsero la “Fratellanza Militare di Firenze”, che associava nel mutuo soccorso reduci garibaldini e soldati regi, e la “Società Ricreativa l’Affratellamento di Ricorboli”; la “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Industriali di Rifredi” consegnò, nel 1883, la sua prima tessera associativa al socio Napoleone Pampaloni, nomen omen! Sempre a Firenze, dal 24 al 27 giugno 1886, si tenne il Congresso nazionale delle Società operaie. Queste associazioni di mutuo soccorso, nelle quali risuona l’eco della camaraderie delle “Sociétés philantropiques des débris de l’Armée impériale” nate in tutta Europa per l’aiuto mutualistico tra i reduci dell’epopea napoleonica, assicuravano in maniera organizzata forme elementari di solidarietà sociale tra e per i lavoratori ed al contempo si presentavano come forme organizzative embrionali dei movimenti democratici e dei futuri partiti di sinistra nell’Italia liberale. Animate da queste società operaie, nel maggio del 1898 scoppiarono varie insurrezioni in Toscana ed in tutta Italia. Il 6 maggio fu la volta di Firenze: nel pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele II, l’odierna Piazza della Repubblica, le forze dell’ordine aprirono il fuoco sul corteo di un centinaio di lavoratori uccidendone tre e ferendone una ventina, seguirono molti arresti e processi. Tre giorni dopo fu decretato lo stato d’assedio nelle province di Firenze e Livorno e venne ordinata l’immediata chiusura delle Camere del Lavoro, delle associazioni socialiste e operaie e dei giornali che le appoggiavano. Questo era il clima politico nella Firenze di fine secolo. Il mito garibaldino, unitamente al sovversivismo ed alle tendenze radicali, era fortemente radicato all’interno dei movimenti politici di sinistra ed in una parte consistente della base sociale cittadina. In questo contesto esibire in pubblico una pipa con la testa di Garibaldi e bruciarvi tabacco costituiva, simbolicamente, qualcosa di più e di diverso da un’azione voluttuaria: era un atto sovversivo, una scelta di campo richiamante all’azione ed alla partecipazione politica.

Pipa sovversiva garibaldina Pipa fabbricata in meerschaum nella fabbrica di pipe di Enrico Operti diretta dal 1881 da Arturo Corsellini artigiano formatosi alla scuola del polacco Giuseppe Hlawatschek attivo a Firenze in Via dei Rondinelli dal 1865. Nel 1879 il Corsellini era entrato in società con l’Operti subentrandogli nel 1880 al suo ritiro. Il negozio era allocato, in Firenze, al civico 23 della centralissima Via Panzani ed era conosciuto come uno dei migliori laboratori artigianali specializzato nella scultura delle pipe in schiuma e nella lavorazione di articoli per fumatori. Scolpita nel corpo della pipa la testa del Generale Giuseppe Garibaldi in posizione frontale coperta dall’iconico berretto da fumo: un copricapo in lana che, corredato da una apposita giacca, costituiva l’abbigliamento domestico per i fumatori; di uso comune nell’Inghilterra dell’ottocento venne chiamato berretto alla Garibaldi da quando divenne tratto distintivo dell’icona dell’Eroe. Fumare in pubblico e mostrare una pipa con la testa del generale Garibaldi, nella Firenze di fine 800, voleva dire dichiararsi politicamente repubblicano o socialista, manifestare a favore della sovversione dell’ordine costituito, prendere posizione contro lo stato monarchico e liberale, affermare il valore della libertà e della solidarietà tra gli uomini, schierarsi contro ogni forma di oppressione, aspirare all’eguaglianza ed alla giustizia sociale da conseguire con la mobilitazione e la lotta politica. Sullo scorcio del secolo, infatti, per i consumatori di tabacco, la pipa aveva sostituito la tabacchiera come strumento per distinguersi ed affermare il proprio modo di pensare, per schierarsi a sostegno di un’idea, di un movimento o di un partito o per partecipare al culto collettivo di un personaggio che in sé riassumeva e catalizzava l’idea forte del cambiamento e del progresso sociale o, parimenti, per lo schieramento opposto, l’idea della conservazione e del potere costituito. La manifattura di pipe Gambier, attiva in Francia dal 1780, nel 1871, al tempo della prima presidenza della Terza Repubblica, vendette ben oltre cinquantamila pipe di gesso raffiguranti Adolphe Thiers, l’uomo forte del momento, ma produceva, contemporaneamente, anche migliaia di pezzi con la testa di Napoleone I per il bonapartismo mai sopito, di Emile Zola, di Victor Hugo, del generale Boulanger e di Giuseppe Garibaldi il cui mito, tra i repubblicani francesi, si era ancor più radicato dopo la campagna garibaldina nei Vosgi. Con opposta semantica, in area tedesca, negli stessi anni, per celebrare la fondazione del Secondo Reich, avvenuta il 18 gennaio 1871 nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles, al termine della guerra franco-prussiana, erano popolarissime le pipe effigianti la testa del Kaiser Guglielmo I e del Cancelliere di ferro, Otto Von Bismarck, artefice dell’unità tedesca. Il culto di Giuseppe Garibaldi, eroe nazionale e migliore interprete delle aspirazioni libertarie e radicali delle élites e del numeroso popolo impegnato nel processo unitario italiano, cresciuto esponenzialmente dopo il 1849 e gli avvenimenti che avevano accompagnato la caduta della Repubblica romana, diventato viepiù internazionale dopo l’impresa dei Mille, il viaggio dell’Eroe in Inghilterra, Mentana e Bezzecca, aveva solide e profonde radici in una Firenze ribelle prima e dopo il completamento dell’unità d’Italia. Perché ci si possa rendere conto di quanto il rapido sviluppo della cultura stampata, accompagnato da un ben avviato processo di alfabetizzazione di massa e favorito da una sempre maggiore disponibilità di libri, abbia potuto diffondere una universale percezione del mito garibaldino basti rileggere quanto scriveva il generale Agostino Petitti ad Alfonso La Marmora nell’aprile del 1862: “Quanto al viaggio di Garibaldi è una calamita e temo possa essere origine di mali serissimi. Le popolazioni giungono ad un segno di follia a di lui riguardo ch’è incredibile. Le madri gli portano i figli infermi con preghiera di toccarli, persuase che questo basti a farli guarire. Le donne che hanno da partorire si mostrano certe d’avere un felice puerperio se possono toccare un lembo del suo abito. In una parola le masse non lo considerano soltanto come un eroe ma come un santo, un Dio sulla terra”. O, ancora, si consideri quanto scrive nelle sue memorie l‘anarchico Mikhail Bakunin: “Negli anni 1860-63, quando il mondo rurale russo era in profonda agitazione, i contadini della Grande e della Piccola Russia attendevano l’arrivo di Garibaldov, e se si domandava loro chi fosse, rispondevano: È un grande capo, l’amico della povera gente, e verrà a liberarci”. Occorre ricordare che il mito ed il culto garibaldino, parimenti all’altro grande mito e culto del XIX secolo, quello di Napoleone Bonaparte, è stato soprattutto un culto visivo, in quegli anni, reso tanto più accessibile e popolare in quanto facilitato dalla modernizzazione dei mezzi di comunicazione di massa. La produzione seriale rese possibile una visualità capillare propagandata da una grande congerie di oggetti, popolari perché di uso quotidiano, politici perché signiferi di simboli ed idee, sovversivi perché identitari per il reducismo degli ex combattenti di guerre ed insurrezioni. Libri, resoconti giornalistici, poemi in versi, opere teatrali, le innumerevoli biografie pubblicate da Garibaldi e su Garibaldi, le immagini dei quadri e sulle stampe e gli oggetti, come ad esempio una pipa, promossero, col meccanismo ben rodato per mezzo del quale, negli stessi anni, veniva diffuso il mito napoleonico, l’immagine del Generale come eroe radicale e simbolo internazionale del riscatto della nazione italiana. Nei due decenni seguiti al 1840 in Francia, Italia ed Europa, aveva la sua massima diffusione il mito napoleonico seguito al ritorno in patria delle ceneri dell’Imperatore. La camicia rossa ed il poncho, la redingote ed il bicorno, Caprera e Sant’Elena variamente declinati sulla superficie di innumerevoli oggetti, fornirono, con identico meccanismo, il riferimento simbolico ad una sociabilità visuale sovversiva che accomunava, in Francia come in Italia, reduci e popolo, società militare e società civile. Dopo la smobilitazione dell’Esercito meridionale ed il rifiuto dei vertici dell’esercito piemontese di integrare nei propri ranghi gli ex volontari garibaldini, soprattutto gli ufficiali, marginalizzati tanto quanto i vecchi grognards di Napoleone smobilitati allo scioglimento dell’Esercito della Loira nel 1815, parecchi reduci ebbero difficoltà di reinserimento nella società e molti tra loro si ritrovarono senza lavoro e con situazioni professionali molto precarie. L’ostracismo contro gli ex militari dell’esercito imperiale nella Francia tornata monarchica dopo il 1815 ebbe gli stessi effetti applicato agli ex volontari garibaldini dalla monarchia sabauda dopo il 1861; e va considerato, ancora, il pieno coinvolgimento di tanti reduci italiani delle campagne militari napoleoniche nelle esperienze insurrezionali del 1821 e del 1831 e negli avvenimenti politico militari del 48-49: negli anni 60 il mito ed il culto napoleonico avevano ancora una sicura vitalità nell’entourage mazziniano e garibaldino. Mentre l’idealità patriottica della nuova generazione animava il volontariato militare dei mille partiti da Quarto la generazione dei loro padri era impegnata a dimostrare il proprio passato militare perché gli fosse riconosciuta, dallo Stato francese, la Medaglia di Sant’Elena istituita da Napoleone III nel 1857 per i reduci ancora sopravviventi alle campagne militari del Primo Impero. Come la vecchia generazione fiutava il tabacco nelle tabacchiere effigianti Napoleone, e ne trasmetteva il culto, la nuova lo bruciava nelle pipe con la testa del generale Garibaldi. Il significato simbolico era identico. Il culto napoleonico e quello garibaldino furono contemporanei e contigui. I grognards di Napoleone e quelli di Garibaldi furono i più accaniti diffusori dei due miti e delle idee sovversive antisistema. Nella Firenze preunitaria, che accetterà come una tazza di veleno - parole di Bettino Ricasoli - il ruolo di capitale temporanea della giovane nazione italiana, le manifestazioni di esaltante entusiasmo scatenate dai frequenti soggiorni di Garibaldi nella città toscana erano considerate pericolose per l’ordine pubblico: le visite in città dell’Eroe non mancavano di scatenare manifestazioni di piazza e scontri con le forze di polizia chiaro sintomo del ribollire di una forte opposizione politica antigovernativa e di estrema sinistra. Nei suoi ultimi anni di vita e dopo il 2 giugno 1882, anno della sua morte, la figura di Garibaldi divenne un riferimento simbolico per il mondo laico e democratico italiano e del movimento operaio; egli stesso, da vivo, intrattenne un costante rapporto con l’associazionismo popolare e democratico, nel 1862 potettero contarsi ben 94 società operaie in tutta Italia affidate alla sua Presidenza onoraria. Come nel resto della nazione anche a Firenze le reti dei reduci garibaldini si faranno promotrici dell’associazionismo popolare ed operaio: alla “Fratellanza artigiana d’Italia” associazione di orientamento democratico e mazziniano che ebbe il suo congresso di fondazione a Firenze nel 1861, e di cui Garibaldi ne fu “Gran Primate benemerito”, nel 1876, si aggiunsero la “Fratellanza Militare di Firenze”, che associava nel mutuo soccorso reduci garibaldini e soldati regi, e la “Società Ricreativa l’Affratellamento di Ricorboli”; la “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Industriali di Rifredi” consegnò, nel 1883, la sua prima tessera associativa al socio Napoleone Pampaloni, nomen omen! Sempre a Firenze, dal 24 al 27 giugno 1886, si tenne il Congresso nazionale delle Società operaie. Queste associazioni di mutuo soccorso, nelle quali risuona l’eco della camaraderie delle “Sociétés philantropiques des débris de l’Armée impériale” nate in tutta Europa per l’aiuto mutualistico tra i reduci dell’epopea napoleonica, assicuravano in maniera organizzata forme elementari di solidarietà sociale tra e per i lavoratori ed al contempo si presentavano come forme organizzative embrionali dei movimenti democratici e dei futuri partiti di sinistra nell’Italia liberale. Animate da queste società operaie, nel maggio del 1898 scoppiarono varie insurrezioni in Toscana ed in tutta Italia. Il 6 maggio fu la volta di Firenze: nel pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele II, l’odierna Piazza della Repubblica, le forze dell’ordine aprirono il fuoco sul corteo di un centinaio di lavoratori uccidendone tre e ferendone una ventina, seguirono molti arresti e processi. Tre giorni dopo fu decretato lo stato d’assedio nelle province di Firenze e Livorno e venne ordinata l’immediata chiusura delle Camere del Lavoro, delle associazioni socialiste e operaie e dei giornali che le appoggiavano. Questo era il clima politico nella Firenze di fine secolo. Il mito garibaldino, unitamente al sovversivismo ed alle tendenze radicali, era fortemente radicato all’interno dei movimenti politici di sinistra ed in una parte consistente della base sociale cittadina. In questo contesto esibire in pubblico una pipa con la testa di Garibaldi e bruciarvi tabacco costituiva, simbolicamente, qualcosa di più e di diverso da un’azione voluttuaria: era un atto sovversivo, una scelta di campo richiamante all’azione ed alla partecipazione politica. Foglie celebrative di Pio IX Tra gli oggetti botanici a carattere politico di maggior suggestione troviamo le due foglie di castagno con immagini e iscrizioni celebrative di Pio IX, conservate nelle collezioni del Museo civico di Bologna. Entrambe racchiuse in una cornice, la prima raffigura un uomo con in una mano una bandiera su cui è riportato lo slogan che più di ogni altro ha caratterizzato il paesaggio sonoro del lungo Quarantotto, «Viva Pio IX!», mentre nell’altra tiene una corona d’alloro; la seconda, invece, riproduce lo stemma papale sormontato da triregno e chiavi. Dal punto di vista tecnico, l’oggetto è stato prodotto “scarnificando” le foglie, ovvero eliminandone le parti molli con una soluzione basica di acqua e lisciva dopo averle rinchiuse in una maschera traforata, allo scopo di evidenziarne lo “scheletro” e le nervature (xilema), e al tempo stesso garantirne la conservazione nel tempo, ponendole al riparo dalla macerazione e dall’attacco dei parassiti. Descritto per la prima volta in Europa dall’anatomista olandese Frederick Ruysch (1638-1731), il procedimento, mutuato dall’ambito scientifico, nel corso della seconda metà dell’Ottocento fu al centro di una vera e propria moda, sintomo dell’emergere di una passione botanica che si espresse non solo attraverso la diffusione delle pratiche di erborizzazione al di fuori dei circuiti accademici, ma anche tramite la realizzazione dei cosiddetti phantom bouquets, fenomeno diffuso soprattutto in ambito anglosassone e che conobbe un impiego anche in chiave “politica” e celebrativa – si pensi alla serie Skeleton Leaves, i ritratti fotografici realizzati da John P. Soule a personaggi quali Lincoln, Washington, Wilson, etc. (link 2)

Foglie celebrative di Pio IX Tra gli oggetti botanici a carattere politico di maggior suggestione troviamo le due foglie di castagno con immagini e iscrizioni celebrative di Pio IX, conservate nelle collezioni del Museo civico di Bologna. Entrambe racchiuse in una cornice, la prima raffigura un uomo con in una mano una bandiera su cui è riportato lo slogan che più di ogni altro ha caratterizzato il paesaggio sonoro del lungo Quarantotto, «Viva Pio IX!», mentre nell’altra tiene una corona d’alloro; la seconda, invece, riproduce lo stemma papale sormontato da triregno e chiavi. Dal punto di vista tecnico, l’oggetto è stato prodotto “scarnificando” le foglie, ovvero eliminandone le parti molli con una soluzione basica di acqua e lisciva dopo averle rinchiuse in una maschera traforata, allo scopo di evidenziarne lo “scheletro” e le nervature (xilema), e al tempo stesso garantirne la conservazione nel tempo, ponendole al riparo dalla macerazione e dall’attacco dei parassiti. Descritto per la prima volta in Europa dall’anatomista olandese Frederick Ruysch (1638-1731), il procedimento, mutuato dall’ambito scientifico, nel corso della seconda metà dell’Ottocento fu al centro di una vera e propria moda, sintomo dell’emergere di una passione botanica che si espresse non solo attraverso la diffusione delle pratiche di erborizzazione al di fuori dei circuiti accademici, ma anche tramite la realizzazione dei cosiddetti phantom bouquets, fenomeno diffuso soprattutto in ambito anglosassone e che conobbe un impiego anche in chiave “politica” e celebrativa – si pensi alla serie Skeleton Leaves, i ritratti fotografici realizzati da John P. Soule a personaggi quali Lincoln, Washington, Wilson, etc. (link 2) Bandiera tricolore con motivo floreale L’elemento botanico si ricollega a uno dei temi patriottici per eccellenza, ovvero il tricolore. Nelle collezioni del Museo del Risorgimento di Faenza è conservata una bandiera che reca al centro un fiore a cinque petali (due rossi, due bianchi, uno verde), a cui è a sua volta incastonata una stella a cinque punte. Sotto il fiore – molto simile a una viola – è presente l’iscrizione «Viva l’Italia». L’esistenza di questa bandiera nelle collezioni del museo faentino è segnalata fin dalla sua fondazione, in occasione della Esposizione Regionale Romagnola di Ravenna del 1904. L’oggetto ha una storia particolare: si dice sia stato sottratto nel 1861 dal maggiore Clemente Querzola, originario di Faenza, che prese parte a tutte le guerre di indipendenza, ai briganti della Capitanata, che l’avevano sottratta alla Guardia Nazionale. Nel 1860-1861, infatti, in quella particolare zona della Puglia fu scossa da una serie di proteste e disordini, sfociati in un’apposita campagna contro il brigantaggio (Capone 2015).

Bandiera tricolore con motivo floreale L’elemento botanico si ricollega a uno dei temi patriottici per eccellenza, ovvero il tricolore. Nelle collezioni del Museo del Risorgimento di Faenza è conservata una bandiera che reca al centro un fiore a cinque petali (due rossi, due bianchi, uno verde), a cui è a sua volta incastonata una stella a cinque punte. Sotto il fiore – molto simile a una viola – è presente l’iscrizione «Viva l’Italia». L’esistenza di questa bandiera nelle collezioni del museo faentino è segnalata fin dalla sua fondazione, in occasione della Esposizione Regionale Romagnola di Ravenna del 1904. L’oggetto ha una storia particolare: si dice sia stato sottratto nel 1861 dal maggiore Clemente Querzola, originario di Faenza, che prese parte a tutte le guerre di indipendenza, ai briganti della Capitanata, che l’avevano sottratta alla Guardia Nazionale. Nel 1860-1861, infatti, in quella particolare zona della Puglia fu scossa da una serie di proteste e disordini, sfociati in un’apposita campagna contro il brigantaggio (Capone 2015). Sciallo di Cattaneo e Mazzini Nel Museo del Risorgimento di Genova, dentro la teca dedicata alla morte di Giuseppe Mazzini, è esposto un panno di lana ripiegato a mo’ di cuscino , con un breve testo ricamato in seta: Questo Panno / che fu di / CARLO CATTANEO / e ne ravvolse la salma / il / 6 Febbraio 1869 ebbe caro / come suo ricordo / GIUSEPPE MAZZINI / e lui coprì / malato e morto / il / 10 Marzo 1872 / Ag[ostino] Bertani Accanto, una didascalia recita: Scialle quadrettato bianco e nero / Panno di lana (509 ) / Ha ricamata l’iscrizione “Questo Panno…” / Lo stesso panno ravvolse anche la salma di Maurizio Quadrio, / morto il 14 novembre 1876. Lo sciallo è immancabile nell’iconografia della rappresentazione della morte di Cattaneo e Mazzini. L’avere avvolto i due leader del Risorgimento repubblicano con l’apparenza di un sudario ne esprime plasticamente la vicinanza e al panno fa acquistare un significato che va ben oltre il valore elementare di coperta.

Sciallo di Cattaneo e Mazzini Nel Museo del Risorgimento di Genova, dentro la teca dedicata alla morte di Giuseppe Mazzini, è esposto un panno di lana ripiegato a mo’ di cuscino , con un breve testo ricamato in seta: Questo Panno / che fu di / CARLO CATTANEO / e ne ravvolse la salma / il / 6 Febbraio 1869 ebbe caro / come suo ricordo / GIUSEPPE MAZZINI / e lui coprì / malato e morto / il / 10 Marzo 1872 / Ag[ostino] Bertani Accanto, una didascalia recita: Scialle quadrettato bianco e nero / Panno di lana (509 ) / Ha ricamata l’iscrizione “Questo Panno…” / Lo stesso panno ravvolse anche la salma di Maurizio Quadrio, / morto il 14 novembre 1876. Lo sciallo è immancabile nell’iconografia della rappresentazione della morte di Cattaneo e Mazzini. L’avere avvolto i due leader del Risorgimento repubblicano con l’apparenza di un sudario ne esprime plasticamente la vicinanza e al panno fa acquistare un significato che va ben oltre il valore elementare di coperta. L’iconoclastia del quotidiano. Le monete ferdinandee sfregiate (1848) La rivoluzione in tasca Nel corso delle mobilitazioni dell’Ottocento europeo, l’iconoclastia è una strategia fondamentale nella conquista degli spazi d’azione da parte della popolazione. Il confronto visuale con il potere è parte integrante dei meccanismi di sorveglianza delle società rivoluzionarie: lo sfregio e l’abbattimento di monumenti rappresenta un momento di ribaltamento della sovranità. Nel corso del XIX secolo, il rapporto con la materialità muta sensibilmente, in quanto innesca delle dinamiche che rivelano la vitalità delle immagini e le conseguenze della loro potenza nelle azioni degli attori ordinari. Le manifestazioni iconoclaste della rivoluzione del Lungo Quarantotto definiscono un pattern di violenza rituale che racchiude in sé la straordinarietà dell’evento e l’ordinarietà della forma di negoziazione di potere messa in campo dalle popolazioni. In effetti, in un panorama ricco di simboli del potere, gli individui sviluppano un’autocoscienza politica che porta questi ultimi a sfidare le monarchie nelle azioni quotidiane. Il Regno delle Due Sicilie, nel corso del biennio 1848-1849, è teatro di una larga partecipazione popolare alla rivoluzione antiborbonica che coinvolge, a ritmi differenti, le varie province meridionali. La violenza reazione da parte della monarchia di Ferdinando II, in seguito ai sanguinosi eventi del 15 maggio a Napoli, sancisce la definitiva rottura tra il fronte costituzionale-liberale e la monarchia duosiciliana. In effetti, già dal gennaio 1848 la Sicilia proclama la propria indipendenza rispetto al Regno continentale: il governo provvisorio di Ruggero Settimo istituisce una campagna volta alla rimozione della memoria borbonica e all’avvicinamento dell’isola al progetto unitario italiano. Tuttavia, i progetti cospirativi del Mezzogiorno devono scontrarsi con l’esercito monarchico che riesce, tra la seconda metà del 1848 e gli inizi del 1849, a sedare la mobilitazione assestando diversi colpi alle frange rivoluzionarie. Un ulteriore evento che amplia il divario tra società meridionale e monarchia borbonica è il bombardamento di Messina del settembre 1848: la distruzione della città siciliana rappresenta nella memoria rivoluzionaria un momento traumatico per l’efferata violenza dell’esercito reale.

L’iconoclastia del quotidiano. Le monete ferdinandee sfregiate (1848) La rivoluzione in tasca Nel corso delle mobilitazioni dell’Ottocento europeo, l’iconoclastia è una strategia fondamentale nella conquista degli spazi d’azione da parte della popolazione. Il confronto visuale con il potere è parte integrante dei meccanismi di sorveglianza delle società rivoluzionarie: lo sfregio e l’abbattimento di monumenti rappresenta un momento di ribaltamento della sovranità. Nel corso del XIX secolo, il rapporto con la materialità muta sensibilmente, in quanto innesca delle dinamiche che rivelano la vitalità delle immagini e le conseguenze della loro potenza nelle azioni degli attori ordinari. Le manifestazioni iconoclaste della rivoluzione del Lungo Quarantotto definiscono un pattern di violenza rituale che racchiude in sé la straordinarietà dell’evento e l’ordinarietà della forma di negoziazione di potere messa in campo dalle popolazioni. In effetti, in un panorama ricco di simboli del potere, gli individui sviluppano un’autocoscienza politica che porta questi ultimi a sfidare le monarchie nelle azioni quotidiane. Il Regno delle Due Sicilie, nel corso del biennio 1848-1849, è teatro di una larga partecipazione popolare alla rivoluzione antiborbonica che coinvolge, a ritmi differenti, le varie province meridionali. La violenza reazione da parte della monarchia di Ferdinando II, in seguito ai sanguinosi eventi del 15 maggio a Napoli, sancisce la definitiva rottura tra il fronte costituzionale-liberale e la monarchia duosiciliana. In effetti, già dal gennaio 1848 la Sicilia proclama la propria indipendenza rispetto al Regno continentale: il governo provvisorio di Ruggero Settimo istituisce una campagna volta alla rimozione della memoria borbonica e all’avvicinamento dell’isola al progetto unitario italiano. Tuttavia, i progetti cospirativi del Mezzogiorno devono scontrarsi con l’esercito monarchico che riesce, tra la seconda metà del 1848 e gli inizi del 1849, a sedare la mobilitazione assestando diversi colpi alle frange rivoluzionarie. Un ulteriore evento che amplia il divario tra società meridionale e monarchia borbonica è il bombardamento di Messina del settembre 1848: la distruzione della città siciliana rappresenta nella memoria rivoluzionaria un momento traumatico per l’efferata violenza dell’esercito reale. oggetto di prova La divina commedia (title)

oggetto di prova La divina commedia (title) Ventaglio filonapoleonico. Propaganda per l'invasione dell'Inghilterra. Il ventaglio reca sul bordo la seguente scritta: “Incendie de la Flotte Anglaise” La Flotte Anglaise incendiée par le feu grégeois, et par celui des nouvelles tours flottantes, armées de bouches à feu pour protéger sur les côtes la descente des Français à marée basse; les vents favorables dirigent d’eux mêmes les milliers de ballons qui s’enflammant à une hauter combinée font pleuvoir sur les Vaisseaux anglois un déluge de feux e sul bordo inferiore al centro la scritta: Descente en Engleterre [sic]

Ventaglio filonapoleonico. Propaganda per l'invasione dell'Inghilterra. Il ventaglio reca sul bordo la seguente scritta: “Incendie de la Flotte Anglaise” La Flotte Anglaise incendiée par le feu grégeois, et par celui des nouvelles tours flottantes, armées de bouches à feu pour protéger sur les côtes la descente des Français à marée basse; les vents favorables dirigent d’eux mêmes les milliers de ballons qui s’enflammant à une hauter combinée font pleuvoir sur les Vaisseaux anglois un déluge de feux e sul bordo inferiore al centro la scritta: Descente en Engleterre [sic] Fazzoletto da collo stampato raffigurante al centro la testa di Napoleone e ai quattro angoli salici piangenti Un accessorio sedizioso per (rim)piangere Napoleone Il fazzoletto da collo o foulard carré in seta (materiale più pregiato del cotone), utilizzato già in Ancien Régime per trasportare piccoli oggetti e come accessorio ornamentale maschile e femminile, appartiene alla serie dei manufatti tessili detti “del lutto” collegati al culto di Napoleone post-mortem e al relativo revival in occasione del rimpatrio delle spoglie a Parigi nel 1840. Oggetto sedizioso assai diffuso, il fazzoletto si prestava infatti a essere indossato o ad avvolgere a sua volta oggetti politici preziosi in segno di «dolore politico» e di militanza filonapoleonica, senza però venire immediatamente percepito da occhi ostili, mentre poteva essere esibito in contesti amicali di uguale sentimento. Simile funzione avevano altri accessori, generalmente maschili, come cravatte, gilets e bretelle con ricamati simboli napoleonici zoomorfi o botanici quali l’aquila, le api o le violette. Analoga funzione per le donne poteva essere affidata ai ventagli. Prodotti in genere in Francia, soprattutto dalle seterie lionesi, o, come in questo caso, in Svizzera, gli accessori erano destinati allo smercio anche nella penisola italiana, come documentato dai sequestri di casse e carichi nelle città di produzione effettuati dalla polizia, soprattutto negli anni Venti dell’Ottocento. Anche i cosiddetti marchands de nouveautés e, per gli esemplari in materiali meno costosi come il cotone, i venditori ambulanti specie in occasione delle fiere, erano canali di circolazione ed esportazione – anche di contrabbando – degli accessori di moda filobonapartisti. Tra i casi segnalati nelle carte di polizia, il sequestro di foulards con l’immagine di Napoleone e del figlio rinvenuti nel 1829 presso la marchand de nouveautés Marie Elisabeth Rommel, ad Arras, e il sequestro, sempre nel 1829, di fazzoletti con stampati simboli bonapartisti destinati allo smercio in Austria ma prodotti in Inghilterra, a Crayford, centro all’avanguardia per la manifattura di tessili stampati, anche grazie alle innovazioni messe a punto da David Evans (sul quale vedi https://followthethreadblog.com/wp-content/uploads/2020/06/David-Evans-Co-The-Last-of-the-Old-London-Textile-Printers.pdf).