-

Titolo (Dublin Core)

-

L’iconoclastia del quotidiano. Le monete ferdinandee sfregiate (1848)

-

Creator (Dublin Core)

-

Anonimo

-

Spatial Coverage (Dublin Core)

-

Sicilia

-

Date Created (Dublin Core)

-

1848-1849

-

Temporal Coverage (Dublin Core)

-

1848

-

Format (Dublin Core)

-

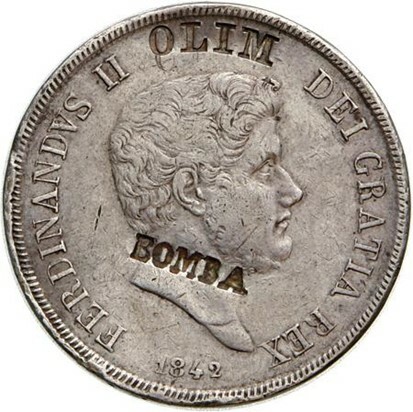

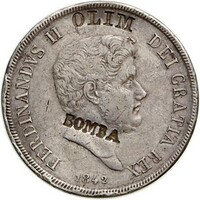

Ducato d’argento del Regno delle Due Sicilie con l’effige del sovrano Ferdinando II, coniato nel 1842.

-

Source (Dublin Core)

-

Collezione privata

-

Subject (Dublin Core)

-

Ferdinando II

-

Iconoclastia

-

Quarantotto

-

Mezzogiorno

-

Due Sicilie

-

Description (Dublin Core)

-

La rivoluzione in tasca

Nel corso delle mobilitazioni dell’Ottocento europeo, l’iconoclastia è una strategia fondamentale nella conquista degli spazi d’azione da parte della popolazione. Il confronto visuale con il potere è parte integrante dei meccanismi di sorveglianza delle società rivoluzionarie: lo sfregio e l’abbattimento di monumenti rappresenta un momento di ribaltamento della sovranità. Nel corso del XIX secolo, il rapporto con la materialità muta sensibilmente, in quanto innesca delle dinamiche che rivelano la vitalità delle immagini e le conseguenze della loro potenza nelle azioni degli attori ordinari. Le manifestazioni iconoclaste della rivoluzione del Lungo Quarantotto definiscono un pattern di violenza rituale che racchiude in sé la straordinarietà dell’evento e l’ordinarietà della forma di negoziazione di potere messa in campo dalle popolazioni. In effetti, in un panorama ricco di simboli del potere, gli individui sviluppano un’autocoscienza politica che porta questi ultimi a sfidare le monarchie nelle azioni quotidiane. Il Regno delle Due Sicilie, nel corso del biennio 1848-1849, è teatro di una larga partecipazione popolare alla rivoluzione antiborbonica che coinvolge, a ritmi differenti, le varie province meridionali. La violenza reazione da parte della monarchia di Ferdinando II, in seguito ai sanguinosi eventi del 15 maggio a Napoli, sancisce la definitiva rottura tra il fronte costituzionale-liberale e la monarchia duosiciliana. In effetti, già dal gennaio 1848 la Sicilia proclama la propria indipendenza rispetto al Regno continentale: il governo provvisorio di Ruggero Settimo istituisce una campagna volta alla rimozione della memoria borbonica e all’avvicinamento dell’isola al progetto unitario italiano. Tuttavia, i progetti cospirativi del Mezzogiorno devono scontrarsi con l’esercito monarchico che riesce, tra la seconda metà del 1848 e gli inizi del 1849, a sedare la mobilitazione assestando diversi colpi alle frange rivoluzionarie. Un ulteriore evento che amplia il divario tra società meridionale e monarchia borbonica è il bombardamento di Messina del settembre 1848: la distruzione della città siciliana rappresenta nella memoria rivoluzionaria un momento traumatico per l’efferata violenza dell’esercito reale.

La risposta della popolazione meridionale a Ferdinando II è visibile nella costruzione di un immaginario collettivo “demoniaco” del sovrano borbonico: l’appellativo Bomba o Bombardatore riecheggia nelle satire realizzate sia nei confini del Regno delle Due Sicilie, sia in altri contesti della penisola. La lotta mediatica è altresì innescata dai giornali siciliani, che rilanciano continuamente appelli alla popolazione e al governo provvisorio per la rimozione delle effigi borboniche dagli spazi pubblici. Il 19 settembre 1848, il giornale palermitano La Forbice lancia un monito contro gli stemmi gigliati di Ferdinando II, ancora presenti per le vie della città:

«LO STEMMA ABORRITO. L’odio implacabile che destò ne’ cuori de’ Siciliani l’infame bombardatore, soffrir non potendo nemmeno gli stemmi della scellerata razza borbonica, distrusse statue, iscrizioni, pitture e tutto ciò che ne richiamava la memoria; pure chi lo crederebbe?

Sussistono tuttora i segni borbonici nella vasta e popolata piazza marina in Palermo, a basso rilievo sulla fabbrica dell’antica Gran Guardia. Rabbrividisce il cittadino alla vista di quello emblema che ricorda il più scellerato oppressore, l’assassino, il carnefice de’ nostri fratelli. Togliete, per Dio, quell’obbrobrio da nostri cechi, recidete quei funesti gigli e se havvi tra mille uno solo che li vagheggi, ravvisi in questo esempio la sua fine»

Un altro giornale palermitano, La Costanza, il 12 ottobre del 1848 inaugura una vera e propria campagna di “piccola iconoclastia” finalizzata allo sfregio sistematico delle monete con l’effige ferdinandea. In un avviso a tutta la cittadinanza siciliana è riportato:

«Avete tutti veduto la nuova impronta fatta sulla moneta di argento, vogliam dire su quella ov’è rappresentata l’effigie del Bombardatore? – Ferdinandus II Bomba Dei gratia Rex: questa è la dicitura che vi si legge […] in taluni scudi la parola Bomba si trova come isfregio nel collo del Tiranno […] In sulle prime che si videro comparire, era in tutti un affollarsi, un ricercarle, un volerle. Ma ora che circolano per vicos et plateas sono possedute da quanti noi siamo […] Diremo solo che i Siciliani, sempre arguti e vivaci, per rendere vieppiù universale l’odio che nutrono contro costui ed anche per muovergli un po’ di guerra finanziera, pensarono d’invitare tutti quelli che possiedono delle piastre con l’effigie di tal sovrano a portarle ad un’officina espressamente fondata ove s’imprimerà gratuitamente la parola Olim nel mezzo a Ferdinando II e Dei gratia, e Bomba nel collo dell’effigie».

Già dal settembre del 1848, il giornale La Forbice diffonde il progetto di iconoclastia monetaria pubblicando un piccolo articolo contro l’immagine del sovrano:

«Avendo osservato che all’amatissimo ex re delle Due Sicilie ne scappò una dalle mani, hanno voluto compensarlo della perdita; onorandolo con un nuovo titolo. Quindi, oltre al titolo di Re di Gerusalemme i Siciliani hanno decretato che Ferdinando birbone fosse chiamato Bomba […] giusto al collo della testa di quell’adorato sovrano»

Il medesimo giornale, il 21 ottobre 1848, lancia un appello di un cittadino palermitano che mette a disposizione la propria officina per la “marchiatura” rivoluzionaria delle monete:

«Il cittadino Gaetano Barrile, appartenente al Corpo dei Graduati Penzionisti, ha pubblicato un avviso, in cui si offre ad imprimere gratis il titolo di Bomba in tutte le monete d’argento, che portano la effige del Re di Napoli»

L’intento dei rivoluzionari siciliani è simulare la morte del sovrano attraverso lo sfregio della moneta di Ferdinando II: l’apposizione del motto Bomba sul collo del re raffigura una decapitazione immaginata che innesca meccanismi di sostituzione mediatica del potere. Inoltre, l’iconoclastia nei confronti di un dispositivo mobile come le monete è altresì fondamentale per la circolazione degli ideali antiborbonici sia nella Sicilia, sia nel resto del Regno. In effetti, negli anni successivi al Lungo Quarantotto, caratterizzati da una dura repressione poliziesca delle autorità borboniche, le monete “deformate” sono ritrovate in altre province delle Due Sicilie. Un esempio è fornito dal ritrovamento effettuato da un esattore fondiario presso il comune di Deliceto, in provincia di Foggia, nel 1851. Nel rapporto inviato al Giudice circondariale di Capitanata si legge: «trovansi inciso sotto la testa del nostro Augusto Sovrano (D.G.) colla scritta Bomba e strisciata al quanto con la idea di non farvi apparire le lettere». Nella medesima zona, anche le autorità del piccolo centro di Castelnuovo della Daunia ritrovano delle monete sfregiate sul volto del sovrano: «tra le monete aveva avuta una pezza sfregiata, avendo il naso tagliato e le corna la immagine impressa della moneta». Morte figurate e circolazione sono gli elementi che donano potenza all’iconoclastia contro le monete reali. La possibilità per gli attori ordinari di poter attaccare il volto del sovrano attraverso oggetti “da tasca” configura un nuovo livello di protagonismo rivoluzionario. In questo senso, la mobilitazione passa dalle piazze alla dimensione privata degli individui, che mantengono vive le attività cospirative con gesti quotidiani che confermano la rottura definitiva tra la monarchia borbonica e la maggior parte dei sudditi delle Due Sicilie tra Quarantotto e Seconda Restaurazione.

-

Contributor (Dublin Core)

-

Christopher Calefati

-

Bibliographic Citation (Dublin Core)

-

La Costanza. Giornale quotidiano, Palermo, 1848.

La Forbice. Gazzetta periodica di Sicilia, Palermo, 1848-49

Archivio di Stato di Foggia-Sez. Lucera, Gran Corte Criminale di Capitanata, Inventario II, Processi politici, busta 989, fascicolo 227.

Archivio di Stato di Foggia-Sez. Lucera, Gran Corte Criminale di Capitanata, Inventario II, Processi politici, busta 999, fascicolo 273.

E. Fureix, L’œil blessé. Politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Champ Vallon, Ceyzérieu, 2019.

A. Arisi Rota, Così brutale insulto. Gesti iconoclasti nella penisola italiana tra 1848 e Seconda Restaurazione, in «Memoria e Ricerca», 1/2018, pp. 61-76.

C. Miraglia, Rivoluzione siciliana del 1848: marchio denigratorio impresso sulla moneta argentea, in «Archivio storico siciliano», serie 3, volume 5, 1966, pp. 194-196.

C. Calefati, «Gli abbiamo tagliato la testa». Repertori e attori dell’iconoclastia politica nelle Puglie del 1848-49, in «Società e Storia», n. 174, 2021, pp. 700-723.

M. Traina, Il linguaggio delle monete: motti, imprese e leggende di monete italiane, Editoriale Olimpia, Sesto Fiorentino, 2006.

B. Carroccio, Le “monete patriottiche” nel secolo delle rivoluzioni, in D. Sensi Sestito, M. Petrusewicz (a cura di), Unità multiple. Centocinquant’anni? Unità? Italia?, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 561-584.

Moneta Ferdinando II.jpg

Moneta Ferdinando II.jpg