-

Titolo

-

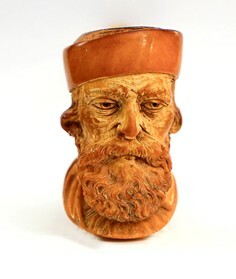

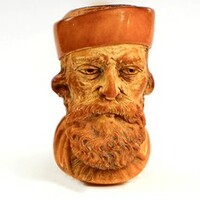

Pipa sovversiva garibaldina

-

Titolo alternativo

-

Garibaldi sovversivo

-

Creator

-

Enrico Operti

-

Arturo Corsellini

-

Spatial Coverage

-

Regno d'Italia

-

Date Created

-

1870 / 1890

-

Temporal Coverage

-

Italia post-unitaria

-

Format

-

Corpo della pipa scolpito in meerschaum, cannello in ambra

-

Altezza: 4,8 cm

-

Lunghezza: 14 cm

-

Source

-

Collezione privata

-

Subject

-

Giuseppe Garibaldi

-

Celebrità politiche

-

Accessori

-

Oggetti sediziosi

-

Description

-

Pipa fabbricata in meerschaum nella fabbrica di pipe di Enrico Operti diretta dal 1881 da Arturo Corsellini artigiano formatosi alla scuola del polacco Giuseppe Hlawatschek attivo a Firenze in Via dei Rondinelli dal 1865. Nel 1879 il Corsellini era entrato in società con l’Operti subentrandogli nel 1880 al suo ritiro. Il negozio era allocato, in Firenze, al civico 23 della centralissima Via Panzani ed era conosciuto come uno dei migliori laboratori artigianali specializzato nella scultura delle pipe in schiuma e nella lavorazione di articoli per fumatori.

Scolpita nel corpo della pipa la testa del Generale Giuseppe Garibaldi in posizione frontale coperta dall’iconico berretto da fumo: un copricapo in lana che, corredato da una apposita giacca, costituiva l’abbigliamento domestico per i fumatori; di uso comune nell’Inghilterra dell’ottocento venne chiamato berretto alla Garibaldi da quando divenne tratto distintivo dell’icona dell’Eroe.

Fumare in pubblico e mostrare una pipa con la testa del generale Garibaldi, nella Firenze di fine 800, voleva dire dichiararsi politicamente repubblicano o socialista, manifestare a favore della sovversione dell’ordine costituito, prendere posizione contro lo stato monarchico e liberale, affermare il valore della libertà e della solidarietà tra gli uomini, schierarsi contro ogni forma di oppressione, aspirare all’eguaglianza ed alla giustizia sociale da conseguire con la mobilitazione e la lotta politica. Sullo scorcio del secolo, infatti, per i consumatori di tabacco, la pipa aveva sostituito la tabacchiera come strumento per distinguersi ed affermare il proprio modo di pensare, per schierarsi a sostegno di un’idea, di un movimento o di un partito o per partecipare al culto collettivo di un personaggio che in sé riassumeva e catalizzava l’idea forte del cambiamento e del progresso sociale o, parimenti, per lo schieramento opposto, l’idea della conservazione e del potere costituito. La manifattura di pipe Gambier, attiva in Francia dal 1780, nel 1871, al tempo della prima presidenza della Terza Repubblica, vendette ben oltre cinquantamila pipe di gesso raffiguranti Adolphe Thiers, l’uomo forte del momento, ma produceva, contemporaneamente, anche migliaia di pezzi con la testa di Napoleone I per il bonapartismo mai sopito, di Emile Zola, di Victor Hugo, del generale Boulanger e di Giuseppe Garibaldi il cui mito, tra i repubblicani francesi, si era ancor più radicato dopo la campagna garibaldina nei Vosgi. Con opposta semantica, in area tedesca, negli stessi anni, per celebrare la fondazione del Secondo Reich, avvenuta il 18 gennaio 1871 nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles, al termine della guerra franco-prussiana, erano popolarissime le pipe effigianti la testa del Kaiser Guglielmo I e del Cancelliere di ferro, Otto Von Bismarck, artefice dell’unità tedesca.

Il culto di Giuseppe Garibaldi, eroe nazionale e migliore interprete delle aspirazioni libertarie e radicali delle élites e del numeroso popolo impegnato nel processo unitario italiano, cresciuto esponenzialmente dopo il 1849 e gli avvenimenti che avevano accompagnato la caduta della Repubblica romana, diventato viepiù internazionale dopo l’impresa dei Mille, il viaggio dell’Eroe in Inghilterra, Mentana e Bezzecca, aveva solide e profonde radici in una Firenze ribelle prima e dopo il completamento dell’unità d’Italia. Perché ci si possa rendere conto di quanto il rapido sviluppo della cultura stampata, accompagnato da un ben avviato processo di alfabetizzazione di massa e favorito da una sempre maggiore disponibilità di libri, abbia potuto diffondere una universale percezione del mito garibaldino basti rileggere quanto scriveva il generale Agostino Petitti ad Alfonso La Marmora nell’aprile del 1862: “Quanto al viaggio di Garibaldi è una calamita e temo possa essere origine di mali serissimi. Le popolazioni giungono ad un segno di follia a di lui riguardo ch’è incredibile. Le madri gli portano i figli infermi con preghiera di toccarli, persuase che questo basti a farli guarire. Le donne che hanno da partorire si mostrano certe d’avere un felice puerperio se possono toccare un lembo del suo abito. In una parola le masse non lo considerano soltanto come un eroe ma come un santo, un Dio sulla terra”. O, ancora, si consideri quanto scrive nelle sue memorie l‘anarchico Mikhail Bakunin: “Negli anni 1860-63, quando il mondo rurale russo era in profonda agitazione, i contadini della Grande e della Piccola Russia attendevano l’arrivo di Garibaldov, e se si domandava loro chi fosse, rispondevano: È un grande capo, l’amico della povera gente, e verrà a liberarci”. Occorre ricordare che il mito ed il culto garibaldino, parimenti all’altro grande mito e culto del XIX secolo, quello di Napoleone Bonaparte, è stato soprattutto un culto visivo, in quegli anni, reso tanto più accessibile e popolare in quanto facilitato dalla modernizzazione dei mezzi di comunicazione di massa. La produzione seriale rese possibile una visualità capillare propagandata da una grande congerie di oggetti, popolari perché di uso quotidiano, politici perché signiferi di simboli ed idee, sovversivi perché identitari per il reducismo degli ex combattenti di guerre ed insurrezioni. Libri, resoconti giornalistici, poemi in versi, opere teatrali, le innumerevoli biografie pubblicate da Garibaldi e su Garibaldi, le immagini dei quadri e sulle stampe e gli oggetti, come ad esempio una pipa, promossero, col meccanismo ben rodato per mezzo del quale, negli stessi anni, veniva diffuso il mito napoleonico, l’immagine del Generale come eroe radicale e simbolo internazionale del riscatto della nazione italiana. Nei due decenni seguiti al 1840 in Francia, Italia ed Europa, aveva la sua massima diffusione il mito napoleonico seguito al ritorno in patria delle ceneri dell’Imperatore. La camicia rossa ed il poncho, la redingote ed il bicorno, Caprera e Sant’Elena variamente declinati sulla superficie di innumerevoli oggetti, fornirono, con identico meccanismo, il riferimento simbolico ad una sociabilità visuale sovversiva che accomunava, in Francia come in Italia, reduci e popolo, società militare e società civile. Dopo la smobilitazione dell’Esercito meridionale ed il rifiuto dei vertici dell’esercito piemontese di integrare nei propri ranghi gli ex volontari garibaldini, soprattutto gli ufficiali, marginalizzati tanto quanto i vecchi grognards di Napoleone smobilitati allo scioglimento dell’Esercito della Loira nel 1815, parecchi reduci ebbero difficoltà di reinserimento nella società e molti tra loro si ritrovarono senza lavoro e con situazioni professionali molto precarie. L’ostracismo contro gli ex militari dell’esercito imperiale nella Francia tornata monarchica dopo il 1815 ebbe gli stessi effetti applicato agli ex volontari garibaldini dalla monarchia sabauda dopo il 1861; e va considerato, ancora, il pieno coinvolgimento di tanti reduci italiani delle campagne militari napoleoniche nelle esperienze insurrezionali del 1821 e del 1831 e negli avvenimenti politico militari del 48-49: negli anni 60 il mito ed il culto napoleonico avevano ancora una sicura vitalità nell’entourage mazziniano e garibaldino. Mentre l’idealità patriottica della nuova generazione animava il volontariato militare dei mille partiti da Quarto la generazione dei loro padri era impegnata a dimostrare il proprio passato militare perché gli fosse riconosciuta, dallo Stato francese, la Medaglia di Sant’Elena istituita da Napoleone III nel 1857 per i reduci ancora sopravviventi alle campagne militari del Primo Impero. Come la vecchia generazione fiutava il tabacco nelle tabacchiere effigianti Napoleone, e ne trasmetteva il culto, la nuova lo bruciava nelle pipe con la testa del generale Garibaldi. Il significato simbolico era identico. Il culto napoleonico e quello garibaldino furono contemporanei e contigui. I grognards di Napoleone e quelli di Garibaldi furono i più accaniti diffusori dei due miti e delle idee sovversive antisistema.

Nella Firenze preunitaria, che accetterà come una tazza di veleno - parole di Bettino Ricasoli - il ruolo di capitale temporanea della giovane nazione italiana, le manifestazioni di esaltante entusiasmo scatenate dai frequenti soggiorni di Garibaldi nella città toscana erano considerate pericolose per l’ordine pubblico: le visite in città dell’Eroe non mancavano di scatenare manifestazioni di piazza e scontri con le forze di polizia chiaro sintomo del ribollire di una forte opposizione politica antigovernativa e di estrema sinistra. Nei suoi ultimi anni di vita e dopo il 2 giugno 1882, anno della sua morte, la figura di Garibaldi divenne un riferimento simbolico per il mondo laico e democratico italiano e del movimento operaio; egli stesso, da vivo, intrattenne un costante rapporto con l’associazionismo popolare e democratico, nel 1862 potettero contarsi ben 94 società operaie in tutta Italia affidate alla sua Presidenza onoraria. Come nel resto della nazione anche a Firenze le reti dei reduci garibaldini si faranno promotrici dell’associazionismo popolare ed operaio: alla “Fratellanza artigiana d’Italia” associazione di orientamento democratico e mazziniano che ebbe il suo congresso di fondazione a Firenze nel 1861, e di cui Garibaldi ne fu “Gran Primate benemerito”, nel 1876, si aggiunsero la “Fratellanza Militare di Firenze”, che associava nel mutuo soccorso reduci garibaldini e soldati regi, e la “Società Ricreativa l’Affratellamento di Ricorboli”; la “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Industriali di Rifredi” consegnò, nel 1883, la sua prima tessera associativa al socio Napoleone Pampaloni, nomen omen! Sempre a Firenze, dal 24 al 27 giugno 1886, si tenne il Congresso nazionale delle Società operaie. Queste associazioni di mutuo soccorso, nelle quali risuona l’eco della camaraderie delle “Sociétés philantropiques des débris de l’Armée impériale” nate in tutta Europa per l’aiuto mutualistico tra i reduci dell’epopea napoleonica, assicuravano in maniera organizzata forme elementari di solidarietà sociale tra e per i lavoratori ed al contempo si presentavano come forme organizzative embrionali dei movimenti democratici e dei futuri partiti di sinistra nell’Italia liberale. Animate da queste società operaie, nel maggio del 1898 scoppiarono varie insurrezioni in Toscana ed in tutta Italia. Il 6 maggio fu la volta di Firenze: nel pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele II, l’odierna Piazza della Repubblica, le forze dell’ordine aprirono il fuoco sul corteo di un centinaio di lavoratori uccidendone tre e ferendone una ventina, seguirono molti arresti e processi. Tre giorni dopo fu decretato lo stato d’assedio nelle province di Firenze e Livorno e venne ordinata l’immediata chiusura delle Camere del Lavoro, delle associazioni socialiste e operaie e dei giornali che le appoggiavano.

Questo era il clima politico nella Firenze di fine secolo. Il mito garibaldino, unitamente al sovversivismo ed alle tendenze radicali, era fortemente radicato all’interno dei movimenti politici di sinistra ed in una parte consistente della base sociale cittadina. In questo contesto esibire in pubblico una pipa con la testa di Garibaldi e bruciarvi tabacco costituiva, simbolicamente, qualcosa di più e di diverso da un’azione voluttuaria: era un atto sovversivo, una scelta di campo richiamante all’azione ed alla partecipazione politica.

-

Date Submitted

-

14 giugno 2025

-

Contributor

-

Domenico Lentini

-

Bibliographic Citation

-

Cantagalli M., Paradisi di cenere, Firenze 1965

Culot, L’arte di annerire la pipa, Bergamo 1991

Herment G., Traité de la pipe, Paris 1952

Ramazzotti E., Introduzione alla pipa, Milano 1967

Rapaport B., Collecting antique meerschaum pipes, Usa 1999

Rival N., Il tabacco specchio del tempo, Milano 1986

Accendino celebrativo dell'alleanza franco-piemontese

Accendino celebrativo dell'alleanza franco-piemontese Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (1)

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (1) Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (2)

Coperchio celebrativo del viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra (2) Fumasigari celebrativo della breccia di Porta Pia

Fumasigari celebrativo della breccia di Porta Pia