Aerei del futuro

Il primo volo di successo ebbe luogo a Kitty Hawk (USA) nel 1903 e poco più di dieci anni dopo tutti i maggiori eserciti possedevano dei velivoli. Allo scoppio della Prima guerra mondiale il ruolo dell’aviazione era esclusivamente di ricognizione, una versione moderna delle squadre di esplorazione a cavallo, capace di individuare la posizione del nemico e dirigere il fuoco dell’artiglieria amica. Tuttavia, molto presto l’utilizzo di questi nuovi mezzi divenne sempre più sfaccettato e non mancarono idee per ampliarne la potenza e la portata. La giovane tecnologia del volo, infatti, fu certamente centrale nell’immaginario tecnologico del tempo. Le possibilità del volo sembravano, nel 1914, infinite e le innovazioni proposte dalle riviste sono numerose.

“Popular Mechanics” (1917) – per esempio – propose sia la costruzione di un bombardiere radiocomandato che di una sorta di aereo-missile non operato via radio, ma azionato ad aria compressa, a benzina o a carica meccanica. Nel primo caso si tratta di una delle prime rappresentazioni di ciò che oggi chiamiamo “drone”: un velivolo militare senza pilota e comandato a distanza (in questo caso tramite onde radio, mentre i droni odierni sono controllati via satellite). La rivista rimarca:

“Sebbene per la mentalità conservatrice una moltitudine di difficoltà impedisca la realizzazione di questo schema, bisogna ammettere che si tratta soprattutto di questioni di adattamento piuttosto che di principio”.

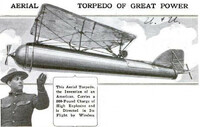

“Popular Mechanics” (1916) propose anche la realizzazione di missili teleguidati dotati di una carica esplosiva da circa 227 kg. Tale arma sarebbe stata dotata di ali, simili a quelle di un aeroplano, e di due eliche. Per sottolineare le potenzialità di questa tecnologia, viene riportato:

“L’inventore sostiene che un solo siluro sarebbe sufficiente a distruggere l’ufficio postale di New York, mentre una ‘flotta’ di siluri di questo tipo azionati da una stazione wireless distante 50 miglia sarebbe in grado di spopolare una città delle dimensioni di New York in un periodo di 24 ore”.

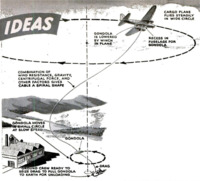

Un altro esempio di odierno drone si può riscontrare nella proposta - formulata durante la seconda guerra mondiale su “Popular Mechanics” (1940) - di realizzare un aereo “senza pilota” operato via radio da un velivolo che sarebbe potuto rimanere a una distanza al massimo di 10 miglia. Questo dispositivo radiocomandato, che avrebbe potuto essere caricato di esplosivi, sarebbe stato dotato di un trasmettitore televisivo che avrebbe fornito un’immagine del terreno di fronte o sotto a tale congegno. Avrebbe potuto essere usato per rilasciare esplosivi sopra diversi obiettivi, per colpire con una singola “super-bomba” un solo obiettivo in particolare o anche per svolgere compiti di ricognizione. L’ideatore di questa sorta di drone sosteneva che la produzione di ciascuno di questi mezzi sarebbe costata 10.000 dollari.

“La Scienza per Tutti” (1916) mostrò un aereo “invisibile” concetto che, prima del radar “stealth” significava semplicemente impercettibile alla vista. Veniva quindi proposto di realizzare le ali del velivolo in celluloide rigenerata, ovvero, cellophane (inventato nel 1908) creando un’arma che, secondo i divulgatori, era “invincibile”.

Nel periodo tra le due guerre mondiali, l’idea dell’utilizzo di una tecnologia simile veniva avanzato anche per la protezione della Manica, in una versione - riportata su “Popular Mechanics” (1934) - in cui tali “bombardieri senza equipaggio” sarebbero stati diretti da una nave o dalla terraferma e sarebbero stati impiegati come una sorta di missili.

Ma l’immaginario bellico legato ai velivoli non si fermava qui e, anzi, si arrivò anche all’idea di una sorta di combinazione tra aerei e carri armati. Questa soluzione, denominata “Carro armato volante”, avrebbe permesso di sganciare dai velivoli dei tank considerati delle “vere e proprie fortezze”, che avrebbero “sputato morte e distruzione dalle mitragliatrici”. “Popular Mechanics” (1932) riporta entusiasticamente che erano già stati effettuati dei “test così soddisfacenti che una potenza straniera ha offerto una somma enorme per i progetti, e gli ufficiali dell’esercito americano attendono con impazienza di effettuare i test finali”.

Si venne a delineare anche l’idea di combinare navi, aerei e dirigibili, come evidente dalla proposta avanzata su “Popular Science” (1923) che prevedeva l’impiego di un incrociatore modificato per poter ospitare a prua dei piccoli velivoli da combattimento e per poter ancorare un dirigibile su un apposito dispositivo di ormeggio. Questa soluzione veniva suggerita per via della convinzione di alcuni esperti secondo cui: “le flotte da battaglia del futuro richiederanno l’ausilio di dirigibili rigidi come esploratori a lungo raggio”.

Far decollare aerei particolarmente carichi o grandi bombardieri da aeroporti con aree di decollo ridotte poteva rappresentare un problema. Una “soluzione spettacolare” che venne proposta su “Popular Mechanics” (1940) per ovviare a questa difficoltà fu quella di utilizzare una sorta di “trampolino da sci”. Il velivolo sarebbe stato sollevato tramite una gru per poi percorrere la discesa fino al raggiungimento della velocità necessaria.

Anche atterrare però poteva presentare delle problematiche, ed è proprio per questo che - nella stessa rivista (1923) - venne avanzata l’idea di utilizzare una piattaforma girevole costruita sopra una torre. Questa infrastruttura avrebbe potuto essere ruotata in base alla direzione del vento per permettere agli aviatori di avere “la posizione migliore in fase di decollo e discesa”.

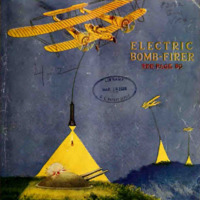

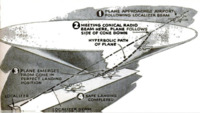

Per aumentare l’accuratezza dei bombardamenti venne proposto l’utilizzo di particolari dispositivi di illuminazione e rilascio di bombe in grado di gettare un fascio di luce dalla forma conica sotto all’aereo, permettendo così una maggiore precisione negli attacchi. Nelle parole di “Electrical Experimenter” (1916): “il lancio della bomba attraverso un cerchio di luce aumenta inevitabilmente la precisione del tiratore, poiché questa soluzione corrisponde a una pistola con torcia, che ha dimostrato di possedere un fuoco mortalmente preciso. Una volta che il bersaglio si trova al centro del cerchio di luce, un colpo mancato diventa davvero una rarità”. Naturalmente, però, questa sorgente luminosa avrebbe potuto rendere il velivolo un facile bersaglio per la contraerea nemica. Per ovviare al problema, si sarebbero potute spegnere le lampade e a quel punto “l’aereo da battaglia corazzato può sollevarsi rapidamente e allontanarsi in sicurezza prima che i fasci di luce dei riflettori nemici riescano a individuarlo”.

L'aviazione immaginata nel nostro database

-

Air Deliveries

Air Deliveries -

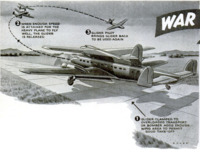

Blind Landings

Blind Landings -

Seeing Through Fog

Seeing Through Fog -

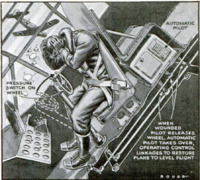

An Emergency Pilot

An Emergency Pilot -

Pickback Gliders

Pickback Gliders -

A New Direction Finder

A New Direction Finder -

Infrared De-Icing Radiators

Infrared De-Icing Radiators -

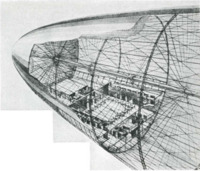

A “Glass-House" Plane

A “Glass-House" Plane -

The Armored Flying "Tank"

The Armored Flying "Tank" -

Multi-place Fighter XFM-I

Multi-place Fighter XFM-I -

Self -Sealing

Self -Sealing -

A "Suspension-Bridge" Airship

A "Suspension-Bridge" Airship