La guerra nel mondo civile

La paura del gas

Un caso emblematico di come la guerra poteva entrare anche nella vita civile è quello delle misure di sicurezza in caso di offensive chimiche.

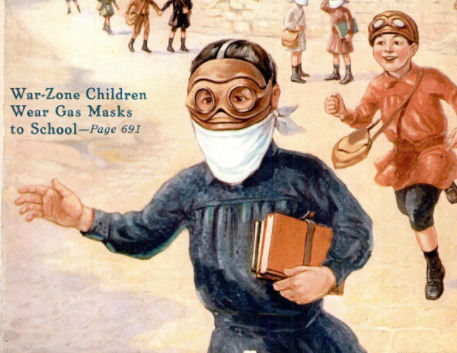

Si pensi, per esempio, ai bambini con indosso le maschere antigas e alla fornitura di tali dispositivi di protezione alle famiglie di diversi villaggi nel contesto della Prima guerra mondiale, di cui parla «Popular Mechanics» (1916).

Il gas vide un uso sporadico dopo la prima guerra mondiale. Ma il suo effetto psicologico permase nel primo dopoguerra. Si pensi alle precauzioni antigas in Francia, dove esistevano scuole per insegnare ai civili il corretto modo di indossare le maschere protettive e le precauzioni da adottare in caso di attacco. «Indipendentemente da ciò che si può dire sull’uso di tale gas [tossico] in qualsiasi guerra futura, non si può negare che abbia un grande effetto psicologico sui non combattenti e che il morale di un intero paese possa essere notevolmente rafforzato da un’educazione condotta secondo le giuste linee» («Scientific American» 1937)

E in Francia su «La Science et la Vie» (1937) addirittura si affermava che «Finché il Parlamento non approverà una legge che renda queste maschere obbligatorie per tutti, il pericolo permane». In un altro articolo della stessa rivista (1940) – focalizzato sui sistemi di rilevamento, protezione e disinfezione – si riporta la fotografia di un rifugio antigas a Londra i cui occupanti vengono mostrati intenti in una tranquilla attività di lettura. Preoccupazioni simili erano sentite anche in Italia, dove – come riporta «Popular Mechanics» (1933) – «Vestiti con maschere antigas e tute protettive, i cittadini di Roma, in Italia, stanno imparando a resistere agli attacchi degli aerei che lanciano bombe a gas».

La protezione doveva riguardare tutti, dai più grandi ai più piccoli: per questo a Parigi si era sperimentata una maschera antigas doppia che garantiva sicurezza a madre e figlio contemporaneamente, e in Inghilterra era stata ideata un’apposita tuta antigas concepita per proteggere i bambini fino ai due anni di età («Popular Mechanics», 1939).

La guerra dopo la guerra

A guerra finita alcune tecnologie belliche impiegate nel conflitto vissero una “seconda vita”, venendo riutilizzate per funzioni anche lontanissime da quelle originariamente assolte.

Si pensi ai carri armati. Dopo il servizio militare vennero infatti impiegati per diverse attività civili, come – per esempio – per distruggere alambicchi durante il Proibizionismo («Popular Mechanics», 1922). Nei pressi di Londra, «per iniziativa di ex-ufficiali», si arrivò anche a rendere tali macchine delle attrazioni, offrendo ai cittadini la possibilità di «permettersi la gioia di una emozionante passeggiata a bordo di due grandi carri d’assalto» che, per l’occasione, erano stati modificati in modo tale da poter ospitare otto persone al loro interno e quaranta su una piattaforma montata sopra di essi («La Domenica del Corriere», 1920). Inoltre, anche a Berlino dei tank vennero modificati – dotandoli di «una carrozzeria appositamente costruita e rifinita, dalla forma tipica di un’automobile e con un tetto in vetro» – e impiegati per il trasporto di passeggeri («Popular Mechanics», 1921). In Francia, invece, i carri armati vissero una seconda vita nell’attività di deforestazione («Popular Mechanics», 1921) e per rimorchiare barconi lungo i canali («La Domenica del Corriere», 1919).

Furono proposti diversi impieghi in un contesto di pace anche per le maschere antigas. Venne avanzata l’ipotesi di utilizzarle per proteggersi dai fumi di ammoniaca negli impianti di refrigerazione, ma anche – con intenti più umoristici – per proteggersi dall’odore del formaggio («Popular Science», 1919). Inoltre, vi fu una lampada da tavolo realizzata usando un proiettile e, sempre utilizzando proiettili, degli esperti nella lavorazione dell’ottone impiegarono le loro competenze artigianali per ricavarvi «vasi, calici e altri ornamenti splendidamente intagliati» («Popular Mechanics», 1922, 1923).

Per quanto riguarda gli elmetti, vi furono svariate proposte su come reimpiegarli nel contesto civile. Per esempio, si avanzò l’idea di farne dei portafrutta, dei nidi per il pollame oppure sottolineando che: «Un elmetto da trincea diventerà un’eccellente vaschetta raccogli-gocce per un portaombrelli». Ma si propose anche di usarli per proteggere le estremità dei pali di recinzione, come parte integrante di fontanelle, come protezione sopra ai tubi delle stufe e come supporto per riporre l’occorrente per il cucito («Popular Mechanics», 1922).

Una delle tecnologie belliche che trovò un posto nel mondo civile (fino ad oggi) è la Jeep, inizialmente pensata per usi soltanto militari. La rivista «Popular Science» (1944), infatti, indisse un concorso «per le migliori proposte d’impiego in tempo di pace per questa robusta e potente piccola macchina», a cui parteciparono ben 1.200 persone. Innumerevoli le proposte di impiego: «Alla jeep sono stati assegnati compiti non solo nei campi, ma anche nei boschi e nelle fabbriche, nelle strade cittadine e nei pascoli, nei cantieri ferroviari e autostradali, negli aeroporti, nei campi da golf e sulle piste da corsa, nei campus universitari e lungo strade di campagna che portano ai luoghi di pesca preferiti». Il vincitore del primo premio del concorso evidenziò l’utilità che la Jeep poteva avere per il piccolo agricoltore in grado di permettersi un solo mezzo. Nella sua visione, in tempo di pace questa automobile avrebbe potuto, tra le altre cose, essere impiegata per l’irrorazione e la raccolta nei frutteti, oppure nei campi come un trattore con un aratro, una falciatrice e un rastrello. Ma anche come centrale elettrica fissa o per il trasporto dei lavoratori.

Ma vi furono anche diverse altre proposte per trovare modi di riutilizzare gli altri materiali bellici in eccedenza alla fine della Seconda guerra mondiale. A questo proposito «Popular Science» (1945) sottolineava che: «Molti articoli possono essere venduti praticamente a colpo sicuro. La maggior parte dell’abbigliamento, ad esempio, è quasi perfettamente adatta a qualsiasi uomo all’aria aperta». Dopotutto, «Una giacca che resiste al clima della giungla e al filo spinato può farsi beffe dei rovi e della pioggia battente». E le idee di riutilizzo potevano anche assumere caratteri più ludici: «I campi estivi, sia pubblici che privati, costituiranno un mercato vivace per capanni Quonset, tende, motori fuoribordo, barche, zattere di salvataggio (da usare come piattaforme per il nuoto), attrezzature per cucinare e refrigerare, e biancheria da letto».

Uno degli esempi più suggestivi di riutilizzo è quello di una mina che – durante la guerra – era stata posta nel Mare del Nord, e che – in tempo di pace – era diventata una busta per lettere in un transatlantico. Il curioso oggetto non aveva però perso le tracce del conflitto, infatti: «Su un lato si può notare un’ammaccatura che probabilmente testimonia la fuga per un pelo di qualche nave non identificata durante il conflitto». Interessante anche il fatto che la fessura per le lettere fosse stata aperta attraverso una delle piastre che conducevano al dispositivo dove erano poste le provette di vetro contenenti gli acidi «pronti a provocare un’esplosione se rotti dall’impatto con una nave» («Popular Mechanics», 1923).