Animali in guerra

Durante la guerra molte operazioni venivano affidate alle nuove tecnologie, ma si continuava a usare anche diversi animali per svolgere vari compiti. Le riviste sono molto attente agli animali nei conflitti, poichè il loro ruolo permetteva paradossalmente di umanizzare il conflitto, di renderlo curioso, tenero o avvincente.

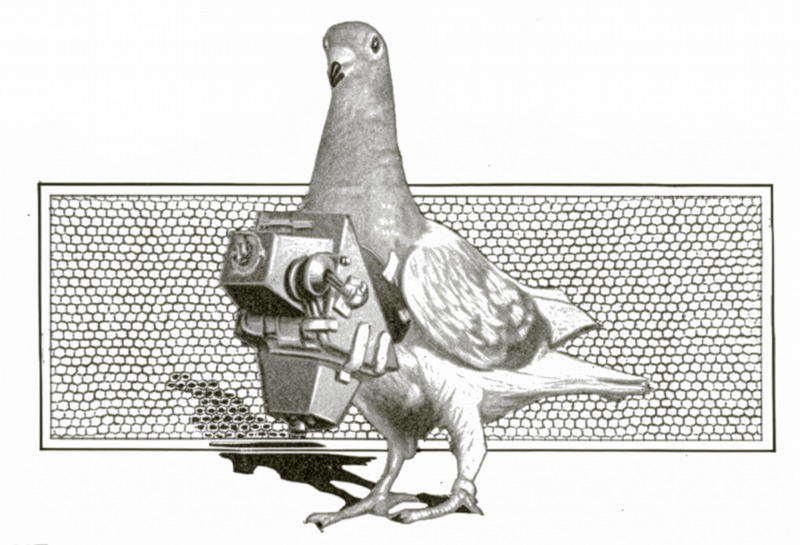

I piccioni avevano in guerra un ruolo molto importante. In primo luogo per trasmettere messaggi che non potevano essere recapitati da soldati o tramite l’impiego di radio o telegrafo. Ma i piccioni potevano anche essere occhi dal cielo. Su “Popular Science” (1916) si riporta infatti che dei "piccioni-spia" potevano essere dotati di una piccola macchina fotografica ed essere impiegati per raccogliere informazioni sulle posizioni nemiche. “Popular Mechanics” (1940) riporta che furono fatti esperimenti “in un’impresa quasi rivoluzionaria per addestrare uccelli in grado di volare di notte”.

I cani, invece, trasportavano “allegramente i bagagli personali dei soldati e le munizioni di guerra” o mitragliatrici (“La Science et la Vie”, 1915). Ma potevano anche essere impiegati per consegnare messaggi, come mostrato su “La Domenica del Corriere” (1918). Gli animali erano esposti agli stessi rischi dei soldati, come dimostra il caso riportato su “Popular Mechanics” (1917) di un cane ferito sull’Aisne “da una scheggia mentre trasportava un dispaccio alla trincea di prima linea durante le ore iniziali del grande assalto”. Viene anche affermato che “Con la zampa anteriore sinistra strappata via, il cane continuò a lottare ed eseguì gli ordini”. Il suo padrone – anch’egli ferito all’incirca nello stesso momento – gli fece poi realizzare un arto artificiale a Parigi.

Anche nella Seconda Guerra mondiale ai cani furono affidate diverse funzioni, tra cui cercare feriti, trasportare fili del telefono, messaggi o piccioni viaggiatori. In particolare, “La Domenica del Corriere” (1941) descrive enfaticamente la collaborazione tra cani e piccioni nel trasmettere dispacci sul fronte russo. Su questa rivista si può infatti leggere: “quando ritornerà la pace, accanto ai monumenti che ricorderanno le imprese degli uomini sorgeranno certamente monumenti per ricordare le imprese di questi fedeli collaboratori di guerra”.

Il cavallo perde, nella guerra moderna, il ruolo che aveva avuto nei conflitti del passato, sia sul piano militare che, in parte, su quello simbolico. Ciò nonostante il cavallo ebbe un impiego in diversi scenari bellici – come nel caso del reggimento di cosacchi mostrati su “Il giornale del soldato” (1914) o della cavalleria all’inseguimento del nemico raffigurata su “La Domenica del Corriere” (1918) – e potevano anche essere utili per compiti logistici, come nel caso del trasporto di artiglieria mostrato in “La Science et la Vie” (1915). I quadrupedi erano esposti al pericolo tanto quanto gli umani, e come questi dovevano essere soccorsi, con ambulanze (“Popular Mechanics”, 1917), appositi ospedali e sale operatorie.

I muli erano impiegati per trasportare materiali militari, come munizioni, artiglieria da montagna e rifornimenti. Come fa notare “Popular Science” nel 1941: “I carri armati hanno molta velocità e potenza di fuoco quando le condizioni sono favorevoli, ma non hanno le gambe e i piedi necessari per farsi strada in zone montuose o nella giungla, dove ogni albero e ogni roccia possono diventare una potenziale trappola”. Oppure tali animali potevano svolgere funzioni di soccorso, portando sul loro dorso i feriti, o anche occuparsi del traino di appositi carri per lo spostamento di aviatori, un modo di viaggiare certamente più lento rispetto agli aerei che erano soliti pilotare ma – come riportato su “La Domenica del Corriere” (1944) – “gli eccezionali viaggiatori, abituati alle più alte velocità, non sono affatto adirati per la sua lentezza”.

Saltuariamente fecero la loro comparsa sui campi di battaglia anche animali più esotici. Le renne trasportavano rifornimenti in Finlandia. “La Domenica del Corriere” (1915) riporta come i tedeschi arrivarono persino a condurre nelle Argonne un elefante di nome “Jenny” affinché aiutasse “i soldati del genio a trasportar tronchi e pietre per costruire opere di difesa [...]”. La rivista commentava poi: “Come nei tempi dei greci di Alessandro!”. Furono invece i giapponesi, secondo “La Domenica del Corriere” (1942), a farne uso nel secondo conflitto mondiale: “Nella loro avanzata attraverso la giungla della penisola di Malacca, i Giapponesi si servono di elefanti che oltre a trasportare cannoni, munizioni e altro materiale, sanno aprirsi la strada con la proboscide e con le colossali zampe attraverso la fitta foresta tropicale”.

Scritto da Alberto Bordignon e Federico Mazzini