Armi antiche, guerra moderna

Durante il primo conflitto mondiale, le condizioni della guerra di trincea fecero sì che tecnologie considerate ormai obsolete ricomparissero sul campo di battaglia. Questo ritorno fu raccontato spesso dalle riviste di divulgazione, avide di notizie curiose e intente a dipingere la guerra come il luogo del meraviglioso e dell’inaspettato.

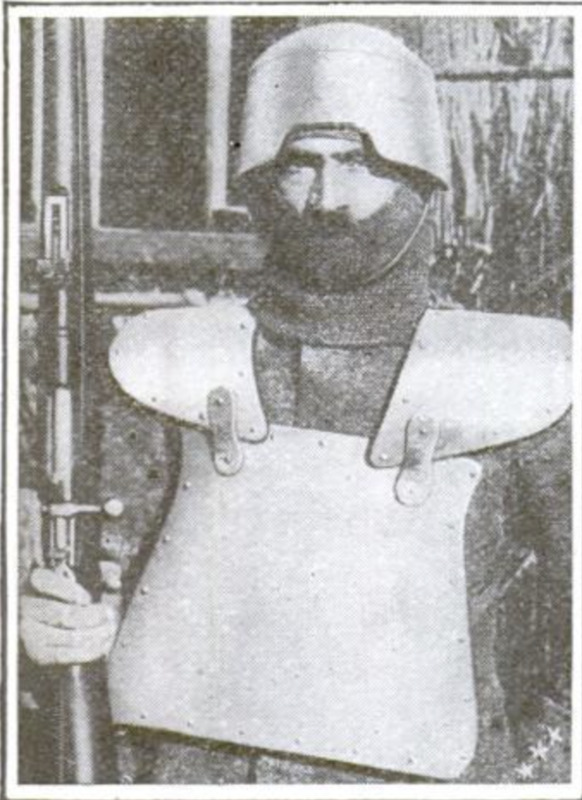

La tecnologia “di ritorno” più diffusa fu senza dubbio l’elmetto metallico, vestito da tutti i soldati dopo il primo anno di guerra a protezione dalle schegge di shrapnel. L’efficacia dell’elmetto portò alla sperimentazione di diversi tipi di armatura metallica, pensati per respingere i proiettili di piccolo calibro, come quelli mostrati in “La Science et la Vie” (1918) e “Popular Science” (1916).

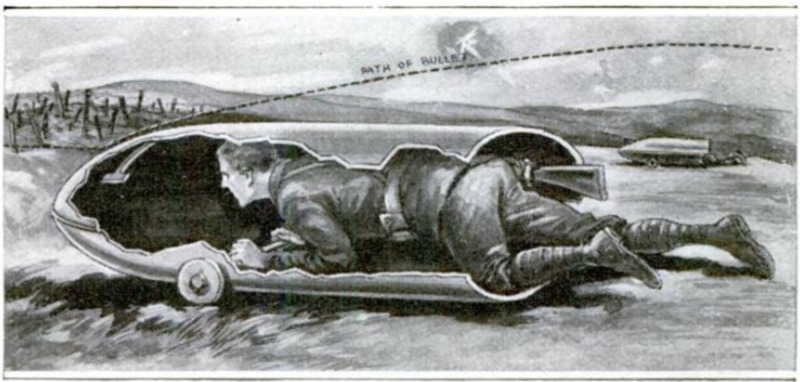

Per usare le armature i soldati dovevano essere scarsamente visibili o stazionari, come nel caso dei soldati incaricati del taglio, nottetempo, del filo spinato, o dei cecchini. Il loro peso ne impediva un uso efficace in movimento e un tentativo di ovviare a questo problema è mostrato su “Popular Mechanics” (1915) e “Scientific American” (1917) che rappresentano dei carretti corazzati, effettivamente saltuariamente utilizzati per raggiungere la trincea avversaria al riparo dal fuoco nemico. Il terreno fangoso e butterato della terra di nessuno, forse il fattore ambientale più importante della guerra di trincea, rendeva i carretti bersagli facili e limitò l’efficacia dell’invenzione.

Ciò nonostante le riviste accolgono l’idea di soldati moderni in armatura con entusiasmo e propongono diverse evoluzioni: “Popular Science” (1917), per esempio, ne mostra un prototipo americano rimarcando: “Se gli elmi sono una buona cosa, perché non anche l’armatura?” Durante la guerra, inoltre, furono sviluppati anche giubbotti rinforzati più maneggevoli, progenitori degli odierni giubbotti antiproiettile, ma le riviste vi prestano poca o nessuna attenzione

In “La Science e la Vie” (1915) si rimarca esplicitamente come alcune delle armi impiegate al fronte assomigliassero o fossero ispirate alle loro antenate dei secoli precedenti. Si pensi, per esempio, al cannone lancia-bombe tedesco, che si sottolineava ricordasse “in modo sorprendente il trabucco degli antichi”. Un paragone simile è presente anche in “Popular Science” (1918), in cui si mostra un soldato francese con il suo equipaggiamento affermando: “Bomba a mano, scudo, elmo d’acciaio: il Medioevo personificato. Niente di nuovo”. In quest’ultimo articolo viene anche asserito che: “Una delle caratteristiche più notevoli dell’attuale guerra mondiale è la ripresa di armi, metodi di attacco e di difesa che hanno avuto origine molto tempo fa”.

Il richiamo ad armi medievali era anche utilizzato per demonizzare il nemico, come mostra chiaramente la denuncia de “La Domenica del Corriere” (1916) in cui si riportava che per dare il colpo di grazia ai soldati italiani gli austriaci utilizzassero una mazza ferrata, additandola come “uno dei più formidabili documenti della barbarie austriaca”. In realtà, dato gli spazi stretti della trincea rendevano la baionetta spesso inutilizzabile, i soldati di tutti gli eserciti fecero uso di mazze per il combattimento corpo a corpo.

Cavalieri senza cavallo

La guerra tecnologica di massa rendeva il singolo soldato parte di un meccanismo che ne annullava l’individualità. L’azione eroica individuale, in una guerra di materiali e di numeri, aveva poco significato; la morte gloriosa era sostituita da una morte anonima e a distanza, portata dal fuoco di artiglieria, dal gas o dal colpo di un invisibile cecchino.

Forse per questo, accanto a un immaginario che celebrava la tecnologia, si svilupparono una retorica e un’estetica che riprendevano e attivamente difendevano temi della tradizione cavalleresca. Il soldato era spesso rappresentato (nelle riviste di interesse generale, nelle cartoline postali, negli spettacoli teatrali e nei poster di propaganda) come un cavaliere medievale, un tipo di raffigurazione particolarmente evidente nel caso dei guastatori italiani raffigurati come soldati medievali ne “La Domenica del Corriere” (1916).

Il campo di battaglia era spesso rappresentato come un ambiente bucolico e la morte del soldato come l’esito eroico di un’impresa cavalleresca. Articoli di giornale e immagini potevano rappresentare la guerra senza mai menzionare la tecnologia moderna. La battaglia diveniva così uno scontro di destrezza, forza e volontà individuale o nazionale. E anche l’immaginario tecnologico non era esente da toni medievaleggianti. Infatti, come si è notato precedentemente, le riviste di divulgazione non perdevano occasione di far notare l’uso di tecnologie medievali nella guerra moderna: il paradosso permetteva di calare la realtà di guerra in un mondo favolistico e “meraviglioso”.

La trincea diveniva una terra d’avventure in cui tutto poteva accadere. Il fascino dell’aviazione, per citare solo un esempio, non era unicamente legato alla novità del volo. Gli aviatori erano i moderni cavalieri (in alcuni casi, come quello mostrato su “Popular Science” (1918), letteralmente) ed erano tra i pochi soldati ad avere un volto e un nome riconoscibile dalla popolazione civile; i cieli offrivano una nuova “topografia immaginativa”, un contraltare glorioso alla miseria di milioni di uomini costretti sotto terra: nell’aria l’ideale della battaglia come duello di abilità riacquistava realtà.

Anche la religione entrava in questo immaginario, come evidente in “La Domenica del Corriere” dove viene mostrata un’illustrazione della “Messa dello spadone”, un tradizionale rito di Cividale del Friuli che in questa raffigurazione – in cui il sacerdote indossa un elmetto militare e il pubblico è folto di soldati – diventa l’occasione di mescolare elementi religiosi e militari. Il fatto che un protagonista centrale di questa celebrazione sia una spada non fa che rafforzare questa combinazione.

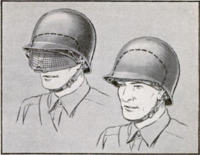

L’immaginario medievale permeò soprattutto la Prima guerra mondiale, ma anche la Seconda non fu esente dal fascino dei secoli passati. Si pensi, per esempio, a quanto riportato da “Popular Mechanics” (1941) sull’utilizzo – per proteggere la faccia e gli occhi dei soldati dai frammenti lanciati a seguito di esplosioni – di visiere integrate all’elmetto “che ricordano quelle indossate dai cavalieri in armatura di un tempo”. Ma anche a quanto asserito dallo stesso “Popular Mechanics” (1940) che, comparando le protezioni allora utilizzate e quelle del passato, riportava che: “Completamente rivestito di tutte le armature protettive utilizzate nella guerra moderna, un soldato di oggi assomiglia molto a un cavaliere del XV secolo”.

Scritto da Federico Mazzini e Alberto Bordignon

Armature nel nostro database

-

Visors for Army Helmets

Visors for Army Helmets -

Bomber-Crew Armor

Bomber-Crew Armor -

Gunners in Ship Turrets Wear Asbestos Suits

Gunners in Ship Turrets Wear Asbestos Suits -

A Multipurpose Helmet

A Multipurpose Helmet

Armi antiche nel nostro database

-

The Armored Flying "Tank"

The Armored Flying "Tank" -

Guastatori italiani

Guastatori italiani -

The Failure of the New German Tactic

The Failure of the New German Tactic -

Gladiatori del 1918

Gladiatori del 1918